胴縁とは?1分でわかる胴縁の役割、寸法、cチャン、縦胴縁

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

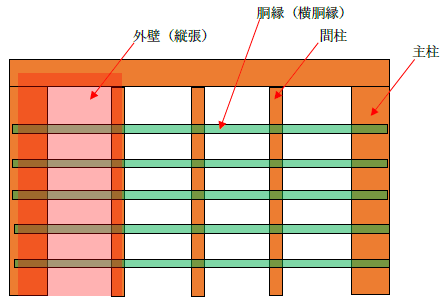

胴縁は何のための部材でしょうか?胴縁は、木造や鉄骨造の壁下地材として用います。今回は、胴縁の役割や縦胴縁と横胴縁の違い、胴縁と間柱の違い、胴縁の計算方法、鉄骨造の胴縁に使われるCチャンについて説明します。

また、胴縁と似た部材に「母屋」、「根太」があります。母屋は屋根を受ける部材で、根太は床を受ける部材です。詳細は下記をご覧ください。

根太とは?1分でわかる意味、寸法、間隔、材質、鉄骨と木材の根太

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

胴縁とは?胴縁の役割

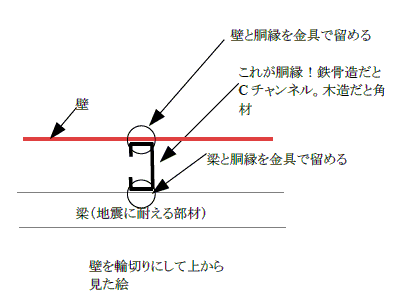

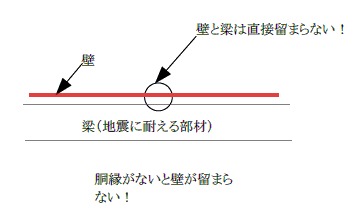

胴縁とは『壁の下地材』です。下図をみてください。例えば鉄骨構造の場合、胴縁にはCチャンネルが使われます。なぜ、胴縁が必要になるかと言うと、壁と梁が直接留まらないこと、留まったとしても風が吹いたとき壊れてしまうため、壁は梁に直接留めません。

これは木造、鉄骨造に共通した考え方です。下図のように木造でも、壁下地として胴縁を配置して、胴縁に壁を留めます。

胴縁はある程度の強度がありますから、胴縁を細かく設け、壁を留めれば風が吹いても壁が壊れることはありません。胴縁を『下地材』ともいいます。

一方、RCのように耐震壁がそのまま外壁の場合は胴縁も何も必要ありません。またALC版や押し出し成形セメント版のように強度の高い外壁は、梁に直接留めても風圧に耐えることができます。

このように、壁材単体で風圧力に耐えるなら胴縁は不要です。一般的な住宅は、強度の低い壁(サイディング、合板など)を使うことが多いので、胴縁が必要です。薄い板を貼っただけだと、ペラペラで簡単に曲がってしまうのが想像できるでしょう。

ちなみに風圧力の算定は下記が参考になります。胴縁を設計するなら必須項目です。

風圧力とは?1分でわかる意味と計算、速度圧と風力係数、受圧面積との関係、風荷重との違い

胴縁の寸法

胴縁の寸法は、木造、鉄骨造それぞれ下記です。

木造

木造の胴縁寸法は、

- ・30~60@450又は@300

です。但し、木胴縁は釘のピッチや端空きにより必要幅が異なります。また、各外壁により必要な仕様が異なります。

鉄骨造

鉄骨造の胴縁寸法は、

- ・C-100x50x20.3@600又は@450

とします。上記部材は、リップ溝型鋼といいますが実務では「Cチャン」といいます(Cチャンネルの略称です)。Cチャンネルの意味は下記が参考になります。

概ね上記部材を使いますが、ピッチは計算で決めます。あまりに細かい場合、Cチャンの厚みを大きくします。

縦胴縁と横胴縁とは?

胴縁には「縦胴縁」と「横胴縁」があります。縦方向に胴縁を立てるか、横方向に立てるかだけの使いわけです。例えば、壁が縦方向のタイプなら、胴縁は横胴縁にしないと風圧力に耐えることができません。壁が横方向タイプならば胴縁は縦胴縁となります。

壁が縦方向か、横方向にかけるか?は意匠でどちらにするか決めています。デザイン上、縦か横どちらにラインが見えるのか考えているはずなので、その情報を元に胴縁方向を決めていきます。

横胴縁とは?意味、ピッチ、鉄骨の横胴縁のスパン、横胴縁と間柱の関係は?

縦胴縁とは?意味、読み方、ピッチ、横胴縁との違い、鉄骨の縦胴縁とcチャンの関係は?

胴縁の計算

胴縁は主に「Cチャン(しーちゃん)」と呼ばれるリップ溝型鋼が用いられます。文字通り、Cの形をしているからです。強軸方向、弱軸方向で明確に強度が異なります。

風圧力に耐えるためには、もちろん強軸方向に胴縁を立てる必要があります。同時に壁の鉛直方向の力も支える必要がありますから、スパンが飛んでいる胴縁については要注意です。

風圧力の水平方向の力、壁重量の鉛直方向の力、それぞれの検定比を算出し二乗和の平方根で1.00以下になることを確認しましょう。

もし、計算上持たない場合はダブルにしたり、部分的に厚さを変えて対応すると良いでしょう。また、リップ溝形鋼(軽量溝形鋼)の特徴については下記を参考にしてください。

まとめ

今回は胴縁について説明しました。胴縁の役割、鉄骨で用いる胴縁が理解頂けたと思います。木造、鉄骨造に関わらず、胴縁は壁下地の役割を持ちます。計算の考え方を覚えましょう。

胴縁と似た部材の「母屋」、「根太」の意味も勉強しましょうね。下記が参考になります。

根太とは?1分でわかる意味、寸法、間隔、材質、鉄骨と木材の根太

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 横胴縁とは?意味、ピッチ、鉄骨の横胴縁のスパン、横胴縁と間柱の関係は?

- 縦胴縁とは?意味、読み方、ピッチ、横胴縁との違い、鉄骨の縦胴縁とcチャンの関係は?

- 間柱とは?1分でわかる役割、寸法、間隔、胴縁との違い

- 耐風梁ってなに?耐風梁の目的、外壁、開口との関係

- 下地材とは?1分でわかる意味、種類、寸法、間隔

- ササラってなに?現役設計者が教える鉄骨階段とササラの関係や、意味

▼カテゴリ一覧▼

- 鋼構造ってなに?(まずは、鋼構造ってなに?よく分かる鋼構造と鉄骨構造、構造力学との関係から)

- 鋼構造の用語を学ぶ(まずは、鋼構造の基礎用語から)

- 鋼材の種類と規格、性質(まずは、SS,SN,SM材とは?から)

- 許容応力度計算を学ぶ(まずは、接合部に関する許容応力度設計についてから)

- 二次部材の設計を学ぶ(まずは、胴縁とは?から)

- 引張材の設計を学ぶ(まずは、引張材の断面算定から)<

- 圧縮材の設計を学ぶ(まずは、座屈現象についてから)

- 高力ボルト接合(まずは、接合部と接合方法についてから)

- 溶接を学ぶ(まずは、溶接の種類と、隅肉溶接、突き合わせ溶接の特徴から)

- 接合部を学ぶ(まずは、ダイアフラムはなぜ必要か?覚えるべきたったの3つの種類と特徴から)

- 柱脚を学ぶ(まずは、柱脚の種類から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 鋼構造の基礎 > 胴縁とは?1分でわかる胴縁の役割、寸法、cチャン、縦胴縁

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事