ダイアフラムとは?鉄骨柱に必要な理由【建築用語を図解】

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

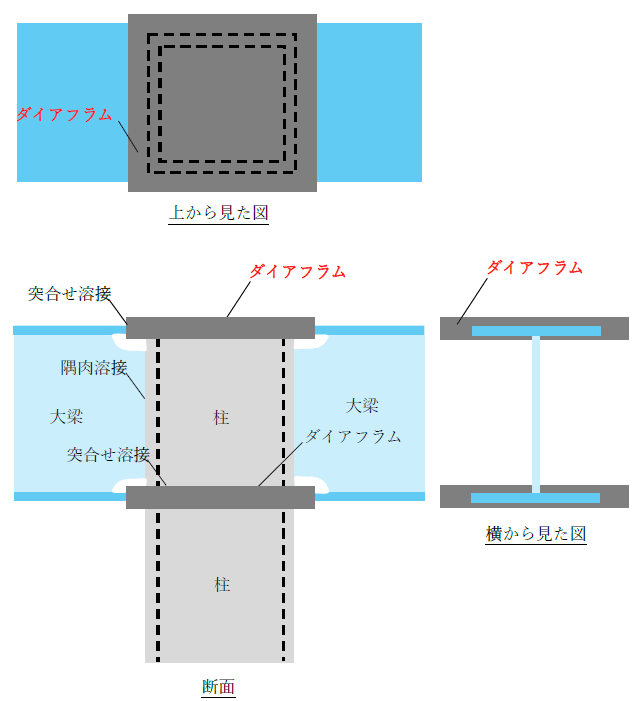

ダイアフラムは「鉄骨造の柱と大梁の接合部を一体化するための鋼板」です。極めて簡単にいうと、鉄骨柱が壊れないように(専門的にいうと力を伝達させるため)必要な鋼板です。

上図のように、柱を輪切りにして「ダイアフラムを通して梁と接合」したものを「通しダイアフラム」といいます。

また、それぞれ下記のように溶接を行い、柱、ダイアフラム、大梁を一体化します。

- ・ダイアフラムと大梁のフランジは突合せ溶接

- ・大梁ウェブと鉄骨柱は隅肉溶接

- ・ダイアフラムと柱は突合せ溶接

ダイアフラムは鉄骨造の柱と梁の接合部で必ず必要です。今回は、ダイアフラムの意味、鉄骨柱になぜ必要か、図解でわかりやすく解説します。

通しダイアフラムとは?内ダイアフラムとの違い、メリット、板厚、材質は?

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

ダイアフラムはなぜ必要か?

鉄骨柱と大梁を接合するとき、仮にダイアフラム無しでそのまま接合すると、大梁による応力で鉄骨柱が壊れます。

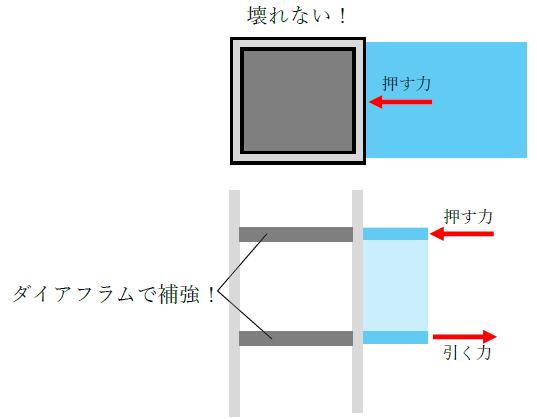

そのため鋼管の内側、あるいは外側には、鋼管が潰れてしまわぬようダイアフラムを付けます。

壊れてはまずいので、大梁による応力を負担できるようダイアフラムを設けるのです。

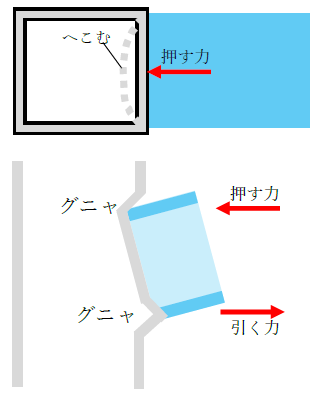

一般に、鉄骨柱は「角形鋼管」という中が空洞の箱形状の鋼材を使います。中が空洞なので、鋼管の板を空洞に向かって押したり、引っ張る力に弱いです。

トイレットペーパーの芯をイメージすると理解しやすいですね。手で握れば簡単にクシャと潰れます。

床の重さを支える大梁には、曲げモーメントが作用しています。このとき、梁の上下フランジには大きな圧縮力と引張力が生じます。

よって、柱と梁をそのまま接合すると、下図に示すように圧縮力と引張力により、鋼管の板が大きく変形します。

これを防ぐためには梁のフランジに生じる圧縮力、引張力に抵抗できるよう、柱を補強すべきで、そのための部材がダイアフラムです。

ちなみに上図に示すダイアフラムの形式を「内ダイアフラム」といいます。

余談ですが、一般的なラーメン構造は、柱を角型鋼管、梁をH型鋼とします。なぜかというと、角型鋼管は断面に方向性がありません。

つまり、どの方向から地震力が作用しても断面性能に違いが無いのです。この性質は柱にとって好都合です。

また角型鋼管は、H型鋼のような開放型断面に比べて断面性能も高い。

そのため柱は角型鋼管が用いられます。梁はH型鋼を用いますが、やはり梁として断面性能が高いこと、納まりが良く鋼材量が減るために用いられます。

ダイアフラムは取り付け方および力の伝達メカニズムに応じて3種類あります。冒頭で解説した「通しダイアフラム」、前述した「内ダイアフラム」、「外ダイアフラム」です。

これらはあまり難しく考えなくても、これは鋼管の内側か外側に付くのかという違いで、柱と梁を一体化する、および中空の鋼管が潰れないためという目的は同じです。

なお、ダイアフラムにはSN490Cという鋼材を用います。SN490Cの特徴は、下記が参考になります。

SN490Cとは?1分でわかる規格、厚さ、重量、特徴、SN490Bとの違い

ダイアフラムの種類と特徴

ここではダイアフラムの3つの種類について説明します。

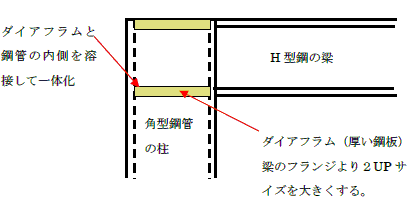

通しダイアフラム

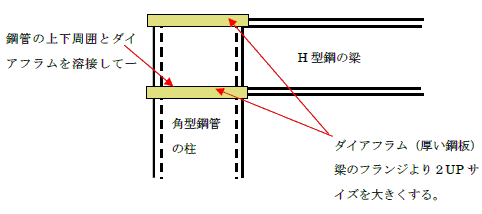

通しダイアフラムは、現在最も主流な方式です。納まりが簡単で明快な点が好まれています。下図をみてください。

角型鋼管ををぶつ切りにして、ダイアフラムを取り付けます。ダイアフラムと鋼管は突合せ溶接により一体化されます。

さらに、ダイアフラムと梁のフランジを突合せ溶接で一体化します。

これが通しダイアフラムと呼ばれる形式です。ダイアフラムは厚い鋼板とし、梁フランジ厚の2サイズアップが原則です。通しダイアフラムの詳細は下記も参考になります。

通しダイアフラムとは?内ダイアフラムとの違い、メリット、板厚、材質は?

内ダイアフラム

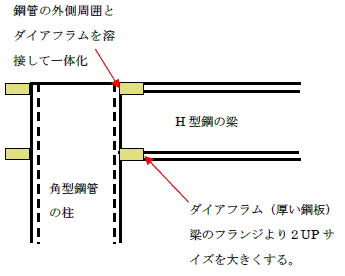

次に内ダイアフラムです。この形式は、鋼管の内側にダイアフラムを溶接する方法です。下図を見てください。

内ダイアフラム形式にすると、見た目はスッキリするのですが、ダイアフラムを鋼管内部に溶接するので少し面倒ですね。

外ダイアフラム

外ダイアフラムは、溶接が面倒なこと力の伝達が難しいなど、積極的に採用されない方法です。下図を見てください。

鋼管外側周囲とダイアフラムを一体化し、ダイアフラムと梁フランジを一体化する方式です。

御覧の通り、ダイアフラムの断面積(オレンジの部分)は、先に説明した方式よりも少ないですね。

そのため、外ダイアフラムはダイアフラムが大きくて不格好な納まりです。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

ダイアフラムの納まりで注意すべき点

ここではダイアフラムの納まりで注意すべき点を2つまとめました。

建築の納まりとは?1分でわかる意味、図面、勉強法、おすすめの本

梁に段差がある場合

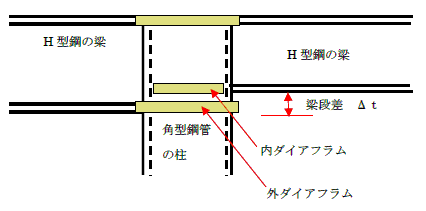

梁に段差がある場合、ダイアフラムの納まりに注意が必要です。下図を見てください。

梁に段差がある場合、梁段差の距離Δtの大きさが重要です。一般的には100~150mm以上無ければ内ダイアフラムの溶接ができないと言われています。

要するに、中途半端な梁段差はダメ。段差をつけるなら極端につけるべきです。

このように鉄骨造では、納まりによって梁断面が左右されることもあります。

内ダイアフラムを入れることが困難な場合、ハンチを付けます。ハンチの詳細は、下記が参考になります。

斜めの梁をダイアフラムで受ける場合

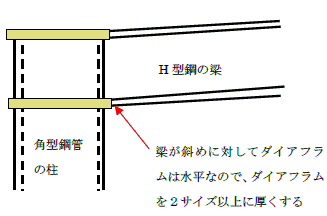

もう1つ注意したい点は、斜めの梁を受けるダイアフラムです。

ダイアフラムの厚みは、梁フランジの2サイズアップと説明しました。一般的な納まりの場合、その通りですが斜め梁を受けるなら、少し様子が違います。下図を見てください。

梁が斜めで、ダイアフラムは水平の向きです。そうなると、梁フランジの板厚は見かけより大きくなります(ちくわを真っすぐ切るのと、斜めに切るのでは、長さが違いますよね?)。

そのためダイアフラムを余分に厚くしないと、梁フランジを受けきれないのです。

まとめ

今回はダイアフラムについて説明しました。ダイアフラムは「鉄骨造の柱と大梁の接合部を一体化するための鋼板」です。

極めて簡単にいうと、鉄骨柱が壊れないように(専門的にいうと力を伝達させるため)必要な鋼板です。

今回の記事を読めばダイアフラムの概要は一通りマスターできると思います。通しダイアフラムの厚みの設定など、下記も勉強すると良いですね。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- スカラップとは何か?スカラップに関する3つのTIPs

- ノンスカラップとは?すぐに分かる意味と改良型スカラップとの違い

- ダイアフラムに孔が空くときの検討方法とは?

- 通しダイアフラムの厚みを決定する方法

- ウェブとフランジとは?1分でわかる役割、違い、覚え方

- ガセットプレートってなに?1分でわかる目的とプレートの厚み

- スチフナーってなに?1分でわかる意味と、目的

- 添え板とは?1分でわかる意味、厚み、材質、記号、ガセットプレートとの違い

- 裏当て金とは?すぐに分かる裏当て金の目的と材質

- エンドタブってなに?1分でわかるエンドタブの意味と、目的

▼カテゴリ一覧▼

- 鋼構造ってなに?(まずは、鋼構造ってなに?よく分かる鋼構造と鉄骨構造、構造力学との関係から)

- 鋼構造の用語を学ぶ(まずは、鋼構造の基礎用語から)

- 鋼材の種類と規格、性質(まずは、SS,SN,SM材とは?から)

- 許容応力度計算を学ぶ(まずは、接合部に関する許容応力度設計についてから)

- 二次部材の設計を学ぶ(まずは、胴縁とは?から)

- 引張材の設計を学ぶ(まずは、引張材の断面算定から)<

- 圧縮材の設計を学ぶ(まずは、座屈現象についてから)

- 高力ボルト接合(まずは、接合部と接合方法についてから)

- 溶接を学ぶ(まずは、溶接の種類と、隅肉溶接、突き合わせ溶接の特徴から)

- 接合部を学ぶ(まずは、ダイアフラムはなぜ必要か?覚えるべきたったの3つの種類と特徴から)

- 柱脚を学ぶ(まずは、柱脚の種類から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に向けて

- 「構造力学、構造計算、鋼構造、鉄筋コンクリート造、基礎構造、土質力学、水理学、材料力学、数学の基礎」を分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 鋼構造の基礎 > ダイアフラムとは?鉄骨柱に必要な理由【建築用語を図解】

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事