トラス構造の圧縮と引張の向きの見分け方【図解】

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

トラス構造の圧縮と引張の向きが分からない人が多いようです。

トラス構造に生じる軸力として適切な値を選択する問題は、一級建築士試験でもよく出題されます。

軸力の値が正しくても、圧縮と引張の向きを間違えると「プラスとマイナスの符号が反対になる」ので、悔しいですが誤りになります。

よく建築士試験の指南書や解説本には、節点法や断面法の計算解説が書いてありますが、

実は、トラス部材の圧縮、引張は「計算しなくても、節点に作用する外力と部材軸力の向き」だけで判断できます。

今回は、トラス構造の圧縮と引張の向きの見分け方を図解でわかりやすく解説します。

トラス構造の引張材と圧縮材の考え方

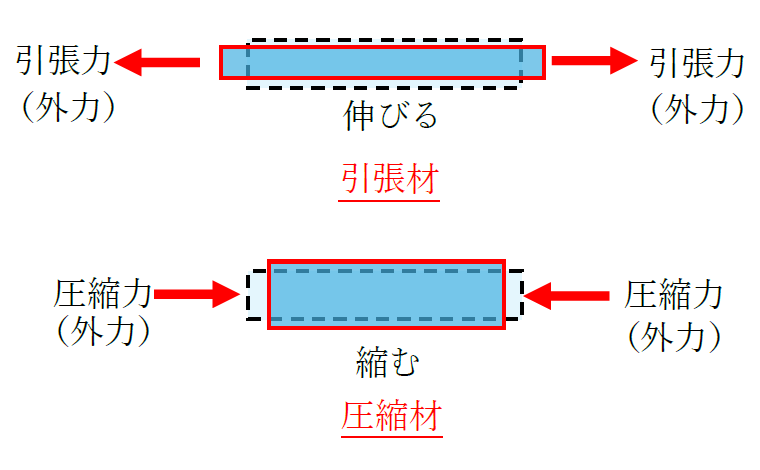

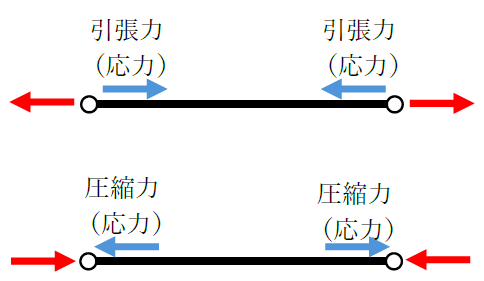

まずはトラス構造の引張材、圧縮材の考え方を解説します。引張材、圧縮材の意味はそれぞれ下記です。

- ・引張材 ⇒ 引っ張られる部材(引張力を受けて伸びる部材)

- ・圧縮材 ⇒ 圧縮される部材(圧縮力を受けて縮む部材)

引張材、圧縮材の違いは、計算結果のプラスとマイナスで無理やり覚えるよりも、上記に示した「部材の伸び、縮み」をイメージする方がわかりやすいでしょう。

なぜなら力は目に見えませんが、伸び縮みなどの変形は、身の回りの物からも視認できるからです。人は視認できる事柄の方が記憶に残しやすいです。

なぜ伸びる部材は引張材で、縮む部材は圧縮材なのか理由は簡単です。伸びる部材には「引張力(引っ張る外力)」が作用し、縮む部材には「圧縮力(押す外力)」が作用するからです。

もし手元にボールペンがあるなら、分解してバネを取り出してください。バネを指で押したり、伸ばすことで、力と変形の関係を理解できるはずです。

引張力とは?計算、読み、単位、圧縮力との関係、引張応力の公式は?

トラス部材の節点と引張力、圧縮力

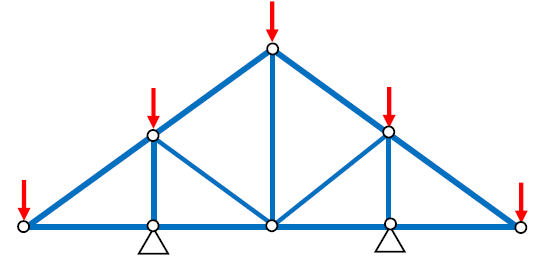

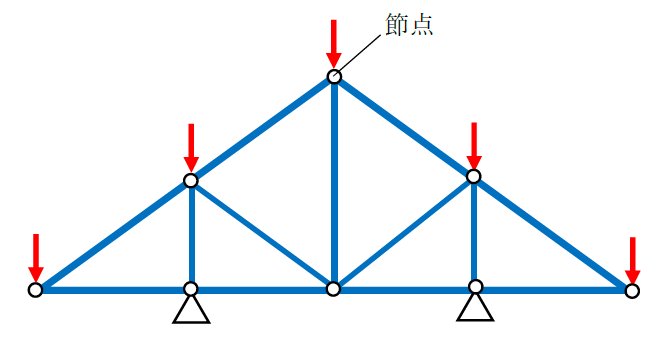

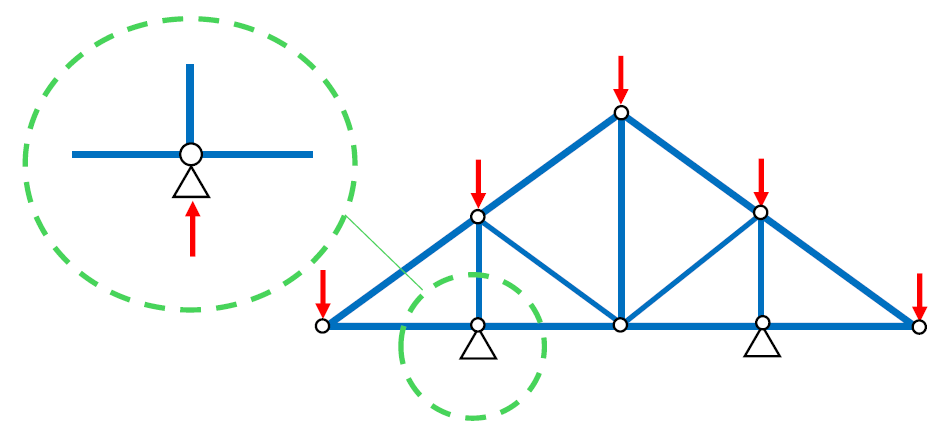

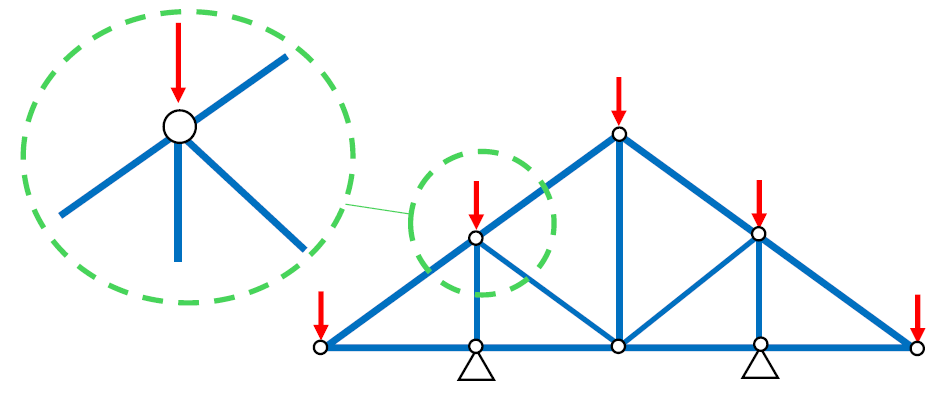

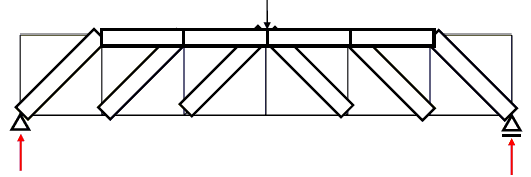

トラス構造は下図に示すように部材同士をピン接合します。このピン接合した部分を「節点」といい、白丸の図で表します。

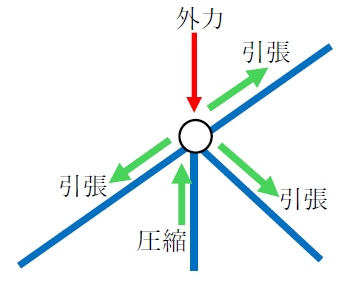

トラス部材に生じる軸力を考える場合「節点を基準」に考えます。これにより、その部材に作用する力が外力か応力(内力)か明確になります。

引張、圧縮に関わらず節点の内側に生じる力は「応力(内力)」で、節点の外側に作用する力は「外力」です。

節点を基準に外力と応力の違いを明確にしないと、力の矢印の向きだけで考えては「圧縮と引張の関係が逆になる」可能性があるため注意が必要です。

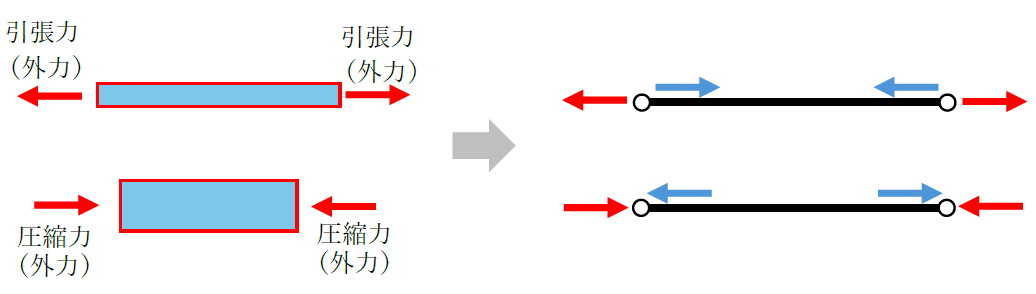

前述した力と伸び・縮みの例で示した部材を線材にしたうえで節点を描いて、引張と圧縮の関係を示します。

外力は節点の外側に作用します。応力は節点の内側に生じます。

さらに、部材が静止する場合、部材に生じる外力と応力はつり合います。つまり、外力と応力の合計はゼロになるということです。

上記を節点を基準に考えると「節点に作用する各方向の力の合計はゼロ(0)になる」ので

以上より

- ・節点を押す方向に力が作用する ⇒ 圧縮(圧縮材)

- ・節点を引張る方向に力が作用する ⇒ 引張(引張材)

です。

トラス構造の引張と圧縮の見分けがつかない、何度も建築士試験の問題で躓く人は、外力と応力の違いが理解できていない可能性があります。

上図のように外力と応力は相反する向きなので、力の矢印の向きだけで判断すると、その部材を押す力なのか引張る力なのかわかりません。

必ず節点を基準に力の向きを考えましょう。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

トラス構造の圧縮と引張の向きの見分け方の実践

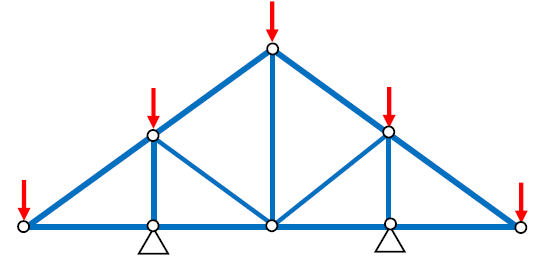

下図のトラス構造の各部材に生じる軸力の圧縮と引張の向きを見分けましょう。

圧縮と引張の向きの見分け方は、下記の考え方を利用します。

- ・節点に作用する各方向ごとの力の合計はゼロ(0)になる

- ・繋がる部材本数が少ない節点から考える

上図の場合、左右の端部の節点は繋がる部材本数が2本だけなので簡単そうです。

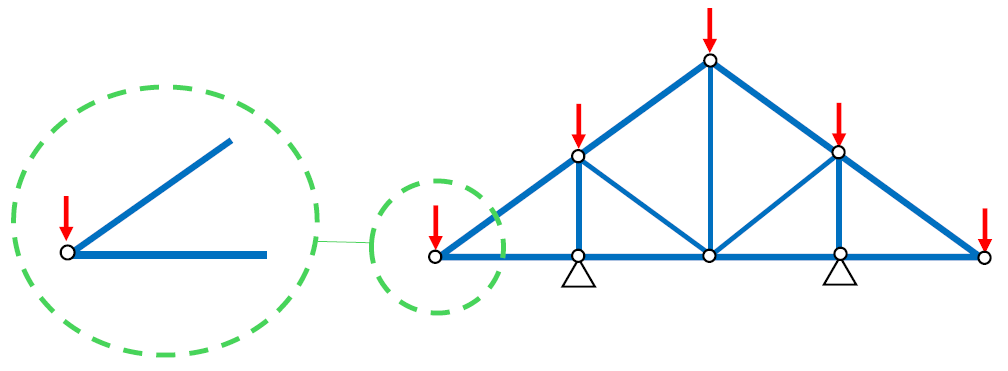

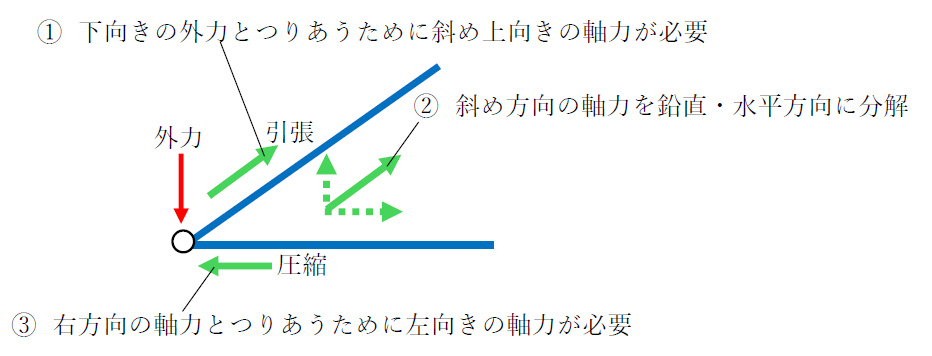

節点には鉛直下向きの外力のみ作用しています。節点に作用する力の合計がつりあうためには

- ∑V=0(鉛直方向の力の合計がゼロ)

- ∑H=0(水平方向の力の合計がゼロ)

になる必要があります。

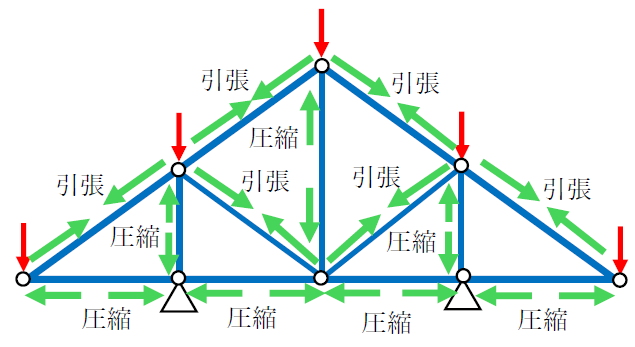

よって、鉛直下向きの外力とつりあうためには、斜め部材に斜め上向きの力が作用する必要があります。

さらに斜め上向きの力を鉛直、水平方向に分解すると、水平方向の軸力は右向きですから、この軸力とつりあうために水平部材には左向きの軸力が作用します。

以上より、斜め部材には引張力(応力)、水平部材には圧縮力(応力)が作用します。

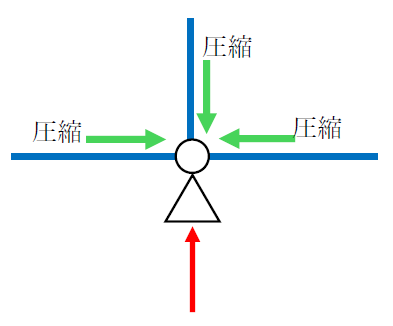

次に下図に示す節点まわりの部材に生じる軸力の向きを考えます。トラス全体に下向きの外力が作用するので、支点に作用する反力は鉛直上向きになります。

なお、節点に繋がる部材数が少ない順に軸力の向きを考えることがポイントです。

さきほど水平部材の軸力の向きは圧縮だと分かっています。

鉛直上向きの外力(反力)とつりあう軸力は鉛直下向きに作用します。節点を押す力なので圧縮力です。

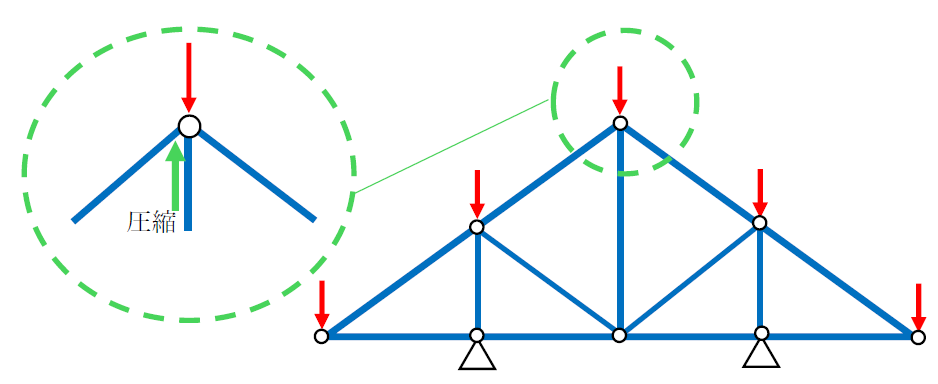

次に下図に示す節点まわりの部材に生じる軸力の向きを考えます。鉛直下向きの外力に対して軸力が釣り合うためには、鉛直部材には、鉛直上向きの軸力が作用する必要があります。

節点を押す方向に作用する軸力なので「圧縮力」だとわかります。

次に下図に示す節点まわりの部材に生じる軸力の向きを考えます。これまでの計算より、鉛直部材には圧縮力が作用しています。

この圧縮力(応力)と他部材の軸力がつりあうためには、斜め部材には斜め上向きの軸力が生じる必要があります。

これは節点を引張る力なので引張り力ですね。

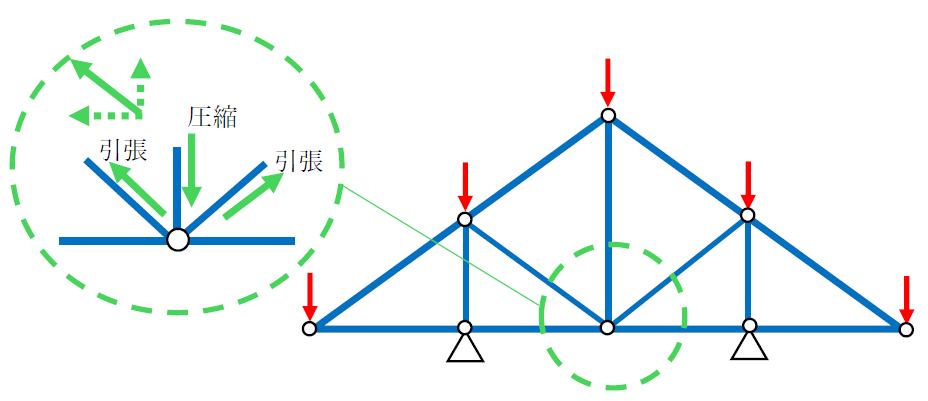

最後に下図の節点まわりの部材に生じる軸力の向きを考えます。

既にこれまでの計算で全部材の軸力の向きは分かっており、下図となります。

以上の考え方で全ての節点につながる軸力の向きがわかりましたね。

トラス構造全体で軸力の向きを整理すると下図となります。

建築士試験では問題を解くスピードが重要で、以上に示した方法であれば面倒な計算をする必要はなく、鉛直と水平の力のつりあいを考えるだけです。

トラス構造の問題を解く指南書、参考書では節点法、断面法の計算方法ばかり書いてありますが、力の矢印の向きと力のつりあいを考えれば、軸力の向きが簡単にわかるのです。

なお、考える順番に注意しましょう。最初に多くの部材が繋がる節点まわりの力のつりあいを考えると、未知数が多いために軸力の向きが判断できません。

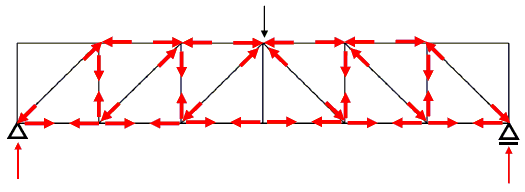

トラス構造の圧縮材と引張材の設計の違い

余談ですがトラス構造の圧縮材と引張材の設計の違いに少しふれておきます。

引張力が作用する部材と圧縮が作用する部材で、何が異なってくるのでしょうか?まず、圧縮力が作用する部材で考えなければならないのは、「座屈」についてです。

座屈という不安定現象は、部材の強度に関係なく、弾性係数や部材断面等に依存します。

つまり、強度が大丈夫だからと言って、あまりにも細い部材を使うと、座屈が起きて崩壊します。

一方、引張力が作用する部材についてはどうでしょうか?引張材は、最大耐力まで線形的に耐力が上昇、弾塑性材料なら降伏してから破断します。

つまり、引張材には不安定な現象は起きることがありません。よって、引張力が作用する部材に関しては、強度の分だけ細い部材を設計することができます。

一般的な構造物では、部材ごとに断面を変えると言うことがあまり無いのですが、合理的に設計しようと思えば、圧縮材は太く、引張材は細くすることが可能なのです。

例えば、重量規定が求められるブリッジコンテスト等では橋のどの部材を細くして良いのか?太くした方がいいか?などの情報はとても重要なのです。

こんな構造物だとしたら、

圧縮材を太くして、引張材は細くしてみます。

すると、こんな構造物になりました。圧縮材は座屈してほしくないので太く。引張材は強度の分だけ設計できるので細くしました。

部材断面がここまで違うと、接合部をどのようにおさめるのかという問題点が発生しますが、こんなことも可能なのです。

まとめ

今回は、トラス構造の圧縮と引張の向きの見分け方を解説しました。

よく建築士試験の指南書や解説本には、節点法や断面法の計算解説が書いてありますが、

実は、トラス部材の圧縮、引張は「計算しなくても、節点に作用する外力と部材軸力の向き」だけで判断できます。

建築士試験では問題を解くスピードも重要です。

今回の解説を是非マスターして圧縮、引張の向きを短時間で解いてみましょう。

断面法とは?1分でわかる意味、リッター法、クルマン法、計算、節点法との違い

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 静定構造物に関する基礎用語

- 静定構造物と不静定構造物の違いと特徴

- 力の合成とその計算方法

- 力の分解その計算方法

- 力のモーメントってなに?本当にわかるモーメントの意味と計算方法

- 反力ってなに?反力の求め方と支点反力

- 梁の反力と、演習問題から学ぶ計算方法

- 断面力とは何か?

- 断面力図ってなに?断面力図の簡単な描き方と、意味

- 梁の最大モーメントを求める方法

- 連続梁の計算

- トラス構造ってなに?トラス構造の仕組みと計算方法

- 節点法ってなに?節点法でトラスの軸力を求める方法

- トラスの部材力を簡単にしらべる方法

- トラス構造の圧縮材と引張材の違い

- 断面法でトラスの軸力を求める方法

- ラーメン構造物とは

- ラーメン構造物の解法

- 静定ラーメンの解法-演習問題-

- ラーメン構造の剛性と応力

- ラーメン構造のせん断力を求める方法

- ブレース構造の仕組みと特徴

- ブレース構造とRC耐震壁の引張・圧縮

- アーチの構造と仕組み

- 静定アーチの反力と応力の算定方法

- ケーブル構造と仕組み

▼カテゴリ一覧▼

- 建築物と構造力学の関係(まずは、苦手な勉強の進め方から)

- モデル化を学ぶ(まずは、構造物のモデル化から)

- 静定構造物の解き方を学ぶ(まずは、静定構造物に関する基礎用語から)

- 断面の性質を学ぶ(まずは、断面図形に関する基礎用語から)

- 梁のたわみを学ぶ(まずは、梁のたわみと基礎用語から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- 静定構造物に関する基礎用語

- 静定構造物と不静定構造物の違いと特徴

- 力の合成とその計算方法

- 力の分解その計算方法

- 力のモーメントってなに?本当にわかるモーメントの意味と計算方法

- 反力ってなに?反力の求め方と支点反力

- 梁の反力と、演習問題から学ぶ計算方法

- 断面力とは何か?

- 断面力図ってなに?断面力図の簡単な描き方と、意味

- 梁の最大モーメントを求める方法

- 連続梁の計算

- トラス構造ってなに?トラス構造の仕組みと計算方法

- 節点法ってなに?節点法でトラスの軸力を求める方法

- トラスの部材力を簡単にしらべる方法

- トラス構造の圧縮材と引張材の違い

- 断面法でトラスの軸力を求める方法

- ラーメン構造物とは

- ラーメン構造物の解法

- 静定ラーメンの解法-演習問題-

- ラーメン構造の剛性と応力

- ラーメン構造のせん断力を求める方法

- ブレース構造の仕組みと特徴

- ブレース構造とRC耐震壁の引張・圧縮

- アーチの構造と仕組み

- 静定アーチの反力と応力の算定方法

- ケーブル構造と仕組み

- HOME > 構造力学の基礎 > トラス構造の圧縮と引張の向きの見分け方【図解】

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事