トラス構造とは?1分でわかるメリット、デメリット、計算法

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

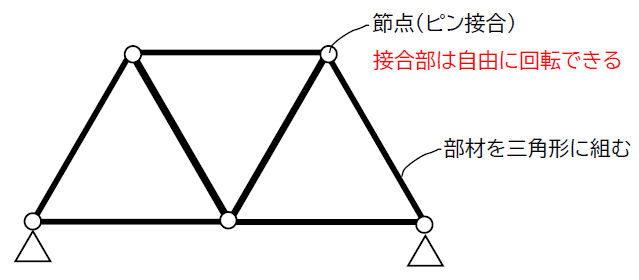

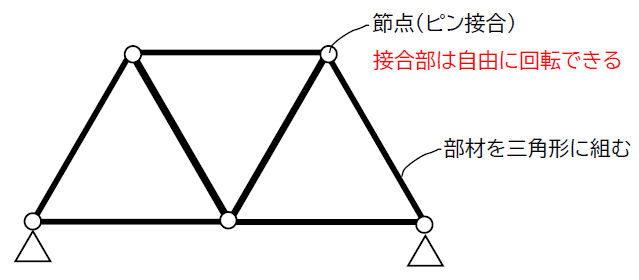

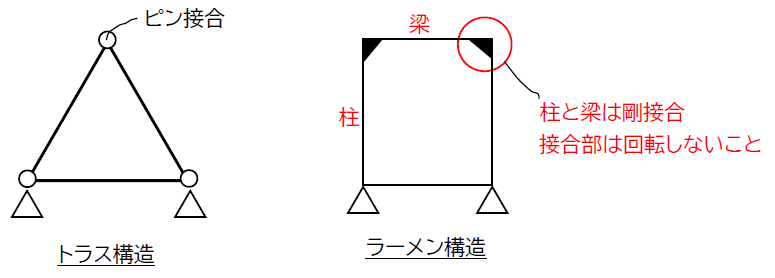

トラス構造とは、部材を三角形になるように組んだ構造物です。部材の接合部(節点)は"ピン接合(自由に回転できる接合)"とします。

つまり、下記の2点がトラス構造の大きな特徴です。

-

・三角形に組んだ構造

・接合部はピン接合(自由に回転できる接合)

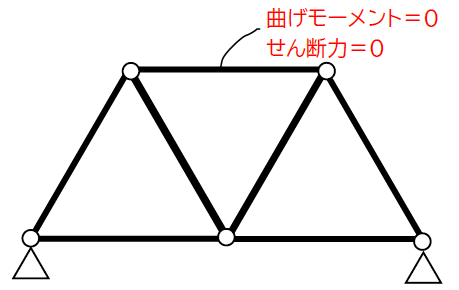

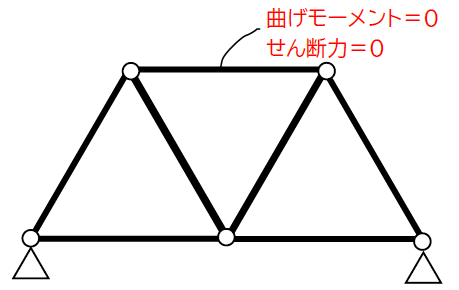

なお、"自由に回転できる"とは、「節点の曲げモーメントはゼロになる」ことを意味します。

トラス部材では曲げモーメント、せん断力が概ねゼロとなるため、トラス部材は圧縮力または引張力(軸力)のみに対して設計を行います。

部材は曲げモーメントやせん断力に弱いですが、圧縮力や引張力(とくに引張力)に対して強いです。

よって、トラス構造は、主に大スパン構造(体育館やドーム、橋)などに利用される構造形式の1つです。

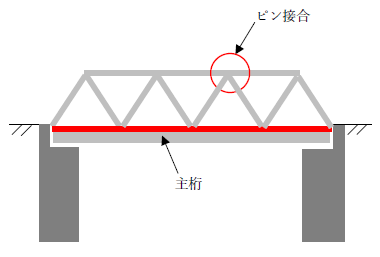

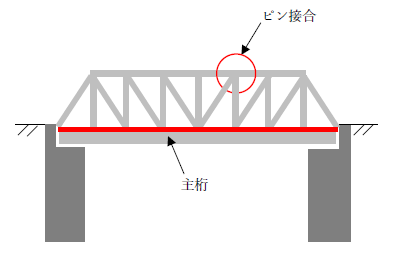

下図をみてください。これはトラス構造を利用した橋です。このように部材同士を三角形につなぎ合わせた構造形式が「トラス構造」です。

(写真元:写真素材 足成さんから引用)

今回はトラス構造の仕組み、メリット、デメリット、計算法、トラス構造の種類について説明します。

また、トラス構造とラーメン構造の違いを説明します。ラーメン構造の詳細は、下記が参考になります。

ラーメン構造とは?1分でわかる意味、特徴、由来、メリットとデメリット

トラス構造とは?

トラス構造は部材を三角形に組んだ構造です。さらに、部材の接合部(節点)はピン接合(自由に回転できる構造)とします。

"自由に回転できる"とは、「節点の曲げモーメントはゼロになる」ことを意味します。

トラス部材では曲げモーメント、せん断力が概ねゼロなので、トラス部材は圧縮力または引張力(軸力)のみに対して設計を行います。

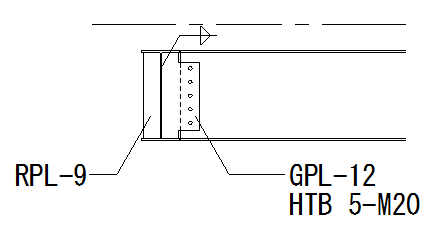

なお、ピン接合にする具体的な方法は

-

・高力ボルトと隅肉溶接などで接合すること

です。

トラス構造はなぜ強い?

トラス構造は、なぜ強いのでしょうか?

それは

-

・トラス構造の形と接合部が関係

しています。前述したようにトラス構造の大きな特徴は

- ・三角形に組んだ構造

- ・接合部はピン接合(自由に回転できる接合)

です。トラス構造の節点はピン接合なので、トラス部材では

-

・曲げモーメント=0、せん断力=0

です。

さらに、トラス構造は部材を三角形に組んでいるため、部材には余計な力や変形が作用せずに

-

・部材には圧縮力または引張力のみ作用する構造

となります。部材は曲げモーメントやせん断力に弱いですが、圧縮力や引張力(とくに引張力)に対して強く、要するに

-

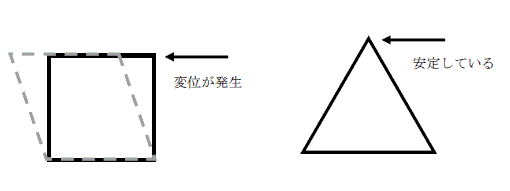

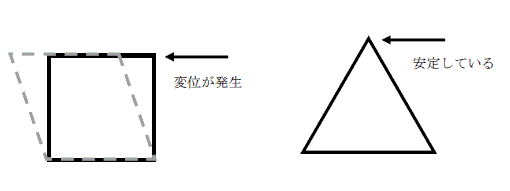

三角形は四角形に比べて「強い」構造

です。

試しに、紙で三角形と四角形を作ってみください。指で押してみると、四角形は簡単に変形します。一方、三角形は堅いはずです。

この性質を利用したのが、トラス構造です。

これは前述した曲げモーメントが関係します。

前述したように、部材は曲げモーメントやせん断力に弱いですが、圧縮力や引張力(とくに引張力)に対して強いです。

よって、曲げモーメント、せん断力の発生しないトラス構造は「大きな力に耐えられる構造」で、トラス構造は大空間構造(体育館やドーム)や、長い橋梁に利用されます。

例えば名古屋ドームの屋根はトラス構造です。※トラス構造は、様々な橋に利用されます。

橋の構造とは?5分でわかる全12種類の名称、特徴、強度、構造計算

下図に示す京都駅アトリウムは原広司さん+アトリエファイ建築研究所の意匠設計で、構造設計は 木村俊彦さんと金箱構造設計事務所による設計です。

軽快でスレンダ―なトラス構造ですよね。

(写真元:写真素材 足成さんから引用)

トラス構造の特徴を、下記に整理しました。覚えておきましょう。

- ・部材同士で構成される形状が三角形であること

- ・部材同士の節点がピン接合であること

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

トラス構造とラーメン構造の違い

部材(柱と梁)の接合部が回転しないようガッチリかためた(剛接合した)構造を「ラーメン構造」といいます。

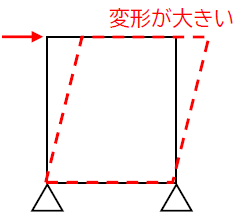

一般に、四角形は安定性に欠ける構造です。下図のように水平力が作用すると、四角形は平行四辺形のように変形します。

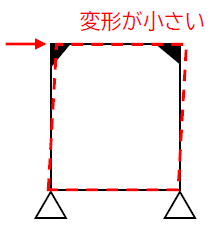

そこで柱と梁の接合部を剛接合して「ガッチリ固める」のです。ガッチリかためると接合部は自由に回転できないので、力が作用しても変形は小さく済みます。

柱と梁を剛接合することで柱と梁を一体化すれば、地震が来ても柱と梁が一体として抵抗するので強くなります。

普通、四角形は弱い形ですが、上記の工夫(剛接合)をすることで立派な耐震構造となります。

ラーメン構造は空間を広く取れる(斜材が無い)ので、現在、ほとんどの建物に採用されています。

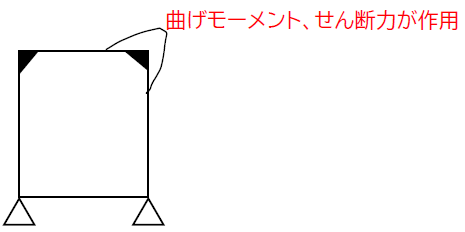

ただし、接合部が自由に回転できない分、部材には曲げモーメント(曲げる力)やせん断力(ずらす力)が作用します。

前述したように、部材は曲げモーメントやせん断力に弱いので、ラーメン構造の場合、曲げモーメントやせん断力に耐えられる部材断面(部材の大きさ)が必要です。よって、トラス構造とラーメン構造では

- ・トラス構造 ⇒ 部材断面は比較的"小さくできる"

- ・ラーメン構造 ⇒ 部材断面は比較的"大きくなる"

という違いがあります。またラーメン構造については下記が参考になります。

ラーメン構造とは?1分でわかる意味、特徴、由来、メリットとデメリット

以上、ラーメン構造の特徴は下記の通りです。

- ・ラーメン構造は節点を剛接合することで柱と梁を一体化する構造

- ・斜材が無いので、空間を広くとれる

- ・トラスに比べると、変形しやすい

- ・小規模、中規模の建築物に広く採用される構造形式

トラス構造のメリット

トラス構造のメリットを考えます。トラスは部材の接合部をピン接合にします。

且つ、三角形の形状であるため、部材には軸力しか発生しません。軸力の意味は、下記が参考になります。

軸方向力とは?1分でわかる意味、読み方、軸力との違い、求め方、圧縮

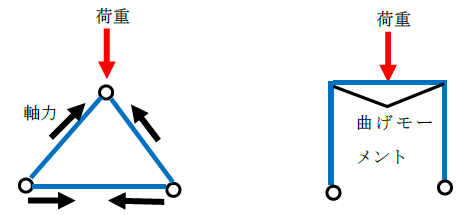

例えば四角形に力を作用させます。すると、四角形は力を受けて曲がってしまいます。

一方、三角形は力に対して「曲がる」ではなく、「縮む」又は「伸びる」ような変形をします。

「曲がる」という変形が起きる部材には、曲げモーメントが作用しています。しかし、「縮む、伸びる」変形には軸力しか作用していません。

同じ大きさの部材でも、曲げモーメントが作用する部材と、軸力のみ作用する部材では、後者が圧倒的に有利です。

つまり、軸力のみ作用する部材は効率的な断面が選定できます(部材を小さくできる)。

以上、トラス構造のメリットを下記に示します。

- ・部材間には軸力しか作用しない。

- ・よって、細い部材で構造物を構成することが可能。

- ・大規模空間の屋根構造等にも適した構造形式である。

- ・軽快で細い部材で建築物を創ることができ、意匠的にも魅力がある。

トラス構造が強い理由は?力の流れと計算、身近な例、ワーレントラス構造とは?

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

トラス構造のデメリット

トラス構造はメリットの大きな形式ですが、下記のデメリットもあります。

・施工が面倒

・トラス架構としての「せい」が大きい

1つは施工が面倒と言う点です。トラス構造は、上弦材、下弦材、束材、斜材という部材が必要です。部材が交錯する点は、どうしても接合部が複雑になりがちです。

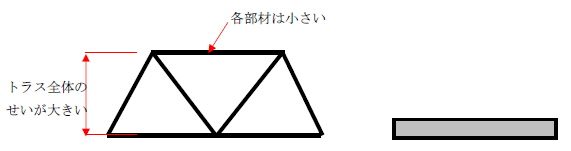

2つめは、トラス架構としての梁せいが大きい点です。下図をみてください。トラス構造は、各部材に作用する応力は小さいのですが、その分、高さを大きくします。

一般的な構造物では、階高に制約があるためトラス構造は採用できないのです。

トラス構造の計算方法

ではトラス構造に作用する部材力(応力)は、どのように計算するのでしょうか。計算方法は、下記のように2つあります。

- ・節点法

- ・断面法

それぞれ下記が参考になります。是非、勉強に役立ててくださいね。

断面法とは?1分でわかる意味、リッター法、クルマン法、計算、節点法との違い

トラスのクルマン法とは?1分でわかる意味、断面法との関係、計算

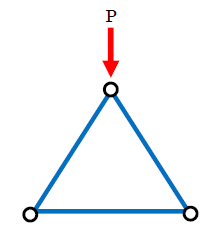

さて今回は、節点法を使って下図のトラスに作用する部材力を計算します。※とても簡単なトラスについて解きます。

少し複雑な形状や、詳細な解き方は上記の記事を参考にしてください。

まず反力を計算します。外力は下向きにPなので、反力Rは下記です。

- R=P/2

斜材の部材力をN1、水平材の部材力をN2とします。節点法は、節点周りの外力と応力の釣り合いから未知数を解く方法です(外力=応力になる関係)。

また部材力は「引張力として作用している」と仮定します。別に圧縮力として仮定しても良いのですが、一応そういう慣習です。

つまり引張力が作用する部材は「正の値」、圧縮力が働く部材は「負の値」です。

N1を鉛直、水平成分に分けます。正三角形なので1:2:√3の関係より鉛直成分は、

- N1×√3/2+P/2=0

- N1=-P/√3(圧縮力)

次に水平材の部材力N2を計算します。水平方向に外力は作用していません。よって、N1との釣り合いを考えます。

- N1×1/2+N2=0

- -P/√3×1/2+N2=0

- N2=P/2√3(引張力)

です。以上のように、斜材は圧縮力が、水平材には引張力が「圧縮力の半分だけ」作用します。部材に曲げモーメントが一切作用しませんね。

トラスの種類とトラス橋

「トラス」は、三角形の組み方により沢山の種類に分けられます。最も一般的なトラス構造が、ワーレントラスです。下図に示します。

ワーレントラスとは?1分でわかる意味、特徴、軸力(部材力)の計算、鉛直材との関係

トラスの種類が良く分かる構造物が、トラス橋です。建築物は、天井や壁に隠されて構造材が見えません。

トラス橋は、構造部材がそのままトラス構造を表現するので一目瞭然です。詳細は下記が参考になります。

下図は、プラットトラス構造です。

プラットトラスとは?1分でわかる意味、特徴、計算、ハウトラスとの違い

まとめ

今回は、トラス構造の特徴や利点について説明しました。トラス構造の仕組みなどが理解頂けたと思います。

仕組みを理解したあとは、是非、トラス構造の計算方法に進みましょう。下記の記事も併せて参考にしてください。

断面法とは?1分でわかる意味、リッター法、クルマン法、計算、節点法との違い

トラスのクルマン法とは?1分でわかる意味、断面法との関係、計算

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- トラス構造が強い理由は?力の流れと計算、身近な例、ワーレントラス構造とは?

- トラス構造のデメリットは?建物の例、有名建築は?

- トラス構造の身近なものは?1分でわかる例、有名な建物、トラス橋とは?

- トラス構造の建物は何がある?有名な建物は?なぜ強い?

- トラス構造の利点は?なぜ強い、有名建築、身近なものは?

- トラス構造の力の流れ、軸力との関係、特徴は?

- 静定トラスとは?本当にわかる意味、計算法、不静定トラスとの違い

- 節点法ってなに?節点法でトラスの軸力を求める方法

- 断面法とは?1分でわかる意味、リッター法、クルマン法、計算、節点法との違い

- トラスのクルマン法とは?1分でわかる意味、断面法との関係、計算

▼カテゴリ一覧▼

- 建築物と構造力学の関係(まずは、苦手な勉強の進め方から)

- モデル化を学ぶ(まずは、構造物のモデル化から)

- 静定構造物の解き方を学ぶ(まずは、静定構造物に関する基礎用語から)

- 断面の性質を学ぶ(まずは、断面図形に関する基礎用語から)

- 梁のたわみを学ぶ(まずは、梁のたわみと基礎用語から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- トラス構造が強い理由は?力の流れと計算、身近な例、ワーレントラス構造とは?

- トラス構造のデメリットは?建物の例、有名建築は?

- トラス構造の身近なものは?1分でわかる例、有名な建物、トラス橋とは?

- トラス構造の建物は何がある?有名な建物は?なぜ強い?

- トラス構造の利点は?なぜ強い、有名建築、身近なものは?

- トラス構造の力の流れ、軸力との関係、特徴は?

- 静定トラスとは?本当にわかる意味、計算法、不静定トラスとの違い

- 節点法ってなに?節点法でトラスの軸力を求める方法

- 断面法とは?1分でわかる意味、リッター法、クルマン法、計算、節点法との違い

- トラスのクルマン法とは?1分でわかる意味、断面法との関係、計算

- HOME > 構造力学の基礎 > トラス構造とは?1分でわかるメリット、デメリット、計算法

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事