- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > パラペットの特徴や設ける理由がすぐにわかる、たった1つのポイント

パラペットの特徴や設ける理由がすぐにわかる、たった1つのポイント

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

屋根は雨を遮るために必要です。現在の戸建て住宅のほとんどが、切妻あるいは寄せ棟形式の屋根ですが、形状は違えどこれらの屋根に共通するのは、雨水を適切に地面まで流すことです。また、雨水がしっかり流れるような勾配が設けられています。

勾配によって屋根をつたい流れる雨は樋から、地面あるいは排水口まで流れます。しかし、屋根の中には勾配を持たないものがあります。それが陸屋根です。陸屋根はほとんど勾配がなく、外壁からの跳ね出しが少ない屋根で、雨水を外に流すことが難しいのです。

そのためにパラペットが必要なのですが、今回はそんなパラペットの特徴や設ける理由を紹介します。似た用語に「立ち上がり」があります。詳細は下記が参考になります。

建築の立ち上がりとは?1分でわかる意味、寸法、腰壁、パラペットとの関係

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

パラペットは何のために必要なのか?

前述したように、陸屋根は勾配がほとんどなく、屋根が張り出していないので、雨水を外に流すことができません。では、どうするのかと言うと、屋根の外周部に排水溝を設け、そこから排水口に向かって水が流れるようにします。

勾配が緩く、跳ね出しが短い屋根は、雨が上手く流れず下階への漏水の原因にもなりますし、水道(みずみち)から雨水が入って材料の劣化に繋がります。

そのため、屋根の周囲には「立ち上がりの壁」を設けます。この壁が「パラペット」なのです。要約すれば防水上必要な立ち上がり壁と言えますね。※張り出し(跳ね出し)については、下記が参考になります。

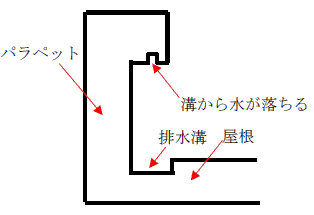

下図を見てください。これはパラペットの模式図です。前述したように、排水溝を設けます。この溝に向かって雨水を流します。この溝の先には排水口があって、樋に繋がります。

切妻屋根と違って、屋根の跳ね出しが短いので外に向かって雨水を流すことはできません。そのため、下階に雨水を落とさないようにパラペットを設けます。パラペットの頭の部分は、「返し」を作ります。さらに溝を作ることで、雨水を落とす仕組みです。

パラペットの高さに決まりはあるのか?

では、パラペットの高さに決まりはあるのでしょうか。防水としての役割を果たすため、一般的には屋根天端から600mm以上の立ち上がりが必要です。

また陸屋根も緩やかな勾配がついているので、水上と水下ではパラペットの高さが違うことに注意が必要です(パラペットの天端は同じだが、下端は勾配によって異なるため)。※天端については、下記が参考になります。

まとめ

今回はパラペットの特徴と、パラペットを設けるたった1つの理由について説明しました。要するに、「防水のために必要」ということです。それさえ覚えておけば、パラペットが「雨水を下階に漏らさない立ち上がり壁」だと理解できます。下記も併せて学習しましょう。

建築の立ち上がりとは?1分でわかる意味、寸法、腰壁、パラペットとの関係

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 屋根版とは?1分でわかる意味、読み方、建築基準法、構造耐力上主要な部分との関係

- 屋根ふき材とは?1分でわかる意味、構造計算、告示、折板の検討

- 屋根勾配とは?1分でわかる意味、計算、角度、3寸

- 屋根勾配はどう決める?屋根勾配と屋根材の違い

- 折板とは?1分でわかる意味、読み方、施工方法、勾配、88とは

- 張り出しとは?1分でわかる意味、屋根、建築物との関係

- 屋根の耐震性は?1分でわかる耐震性、屋根の重量、種類、カバー工法

▼カテゴリ一覧▼

- 鉄筋コンクリート造の用語を学ぶ(まずは、スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係から)

- 鉄筋と配筋の仕組み(まずは、鉄筋のサイズと呼び径の関係、必ずわかる鉄筋サイズの覚え方から)

- 鉄筋コンクリートの部材の計算(まずは、RCスラブのたわみから)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > パラペットの特徴や設ける理由がすぐにわかる、たった1つのポイント

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事