分配法則とは?1分でわかる意味、四角形の面積、計算、順番

管理人おすすめ書籍⇒ 増補改訂版 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる [ 小杉 拓也 ]

分配法則(ぶんぱいほうそく)とは、a(b+c)=ab+acを満たす法則です。また、a(b+c)を(b+c)aに入れ替えても分配法則は成り立ちます。今回は分配法則の意味、四角形の面積、計算、計算の順番について説明します。

管理人おすすめ書籍⇒ 見るだけで理解が加速する 得点アップ 数学公式図鑑 [ あきとんとん ]

分配法則とは?

分配法則(ぶんぱいほうそく)とは、

a(b+c)=ab+ac

(b+c)a=ab+ac

が成り立つ法則です。数学では欠かすことのできない法則です。是非覚えてくださいね。なお、a(b+c)はa×(b+c)を意味します。「×」は省略することが多いです。

分配法則と四角形の面積

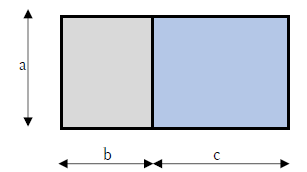

分配法則がなぜ成立するか、四角形の面積を使って説明します。分配法則の証明でよく用いる方法です。下図をみてください。縦の長さa、横の長さbとcの四角形があります。

四角形のそれぞれの面積は、

面積1=ab

面積2=ac

です。面積1+面積2を計算すると

面積1+面積2=ab+ac

です。次に考え方を変えて、縦の長さa、横の長さが(b+c)の四角形として面積を計算します。

面積1+面積2=a×(b+c)=a(b+c)

ですね。計算方法は違いますが、面積の結果は同じになります。よって、

a(b+c)=ab+ac

です。また四角形の面積は、「縦×横」=「横×縦」でも結果は同じです。下記のように横と縦の長さを入れ替えて計算しても、結果に変わりないですね。

(b+c)a=ab+ac

分配法則の計算

分配法則を用いて、下記の問題を解きましょう。

5×(5+3)

簡単ですね。

5×(5+3)

=5×5+5×3

=25+15=40

次の問題です。

(8+3)×5

=8×5+3×5

=40+15=55

分配法則と順番

分配法則は、前述したように順番は関係ないです。

a(b+c)=ab+ac

(b+c)a=ab+ac

四角形の面積は、縦と横のどちらを掛けても結果は同じになりますね。

管理人おすすめ書籍⇒ 見るだけで理解が加速する 得点アップ 数学公式図鑑 [ あきとんとん ]

まとめ

今回は分配法則について説明しました。意味が理解頂けたと思います。分配法則は、a(b+c)=ab+acとなる法則です。数学の問題を解くために必須の知識です。是非理解してください。また、分配法則の証明として、四角形の面積の関係を解説しました。数式だけでなく、図形のイメージを持つと良く理解できます。下記も参考になります。

交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係

結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係

管理人おすすめ書籍⇒ 増補改訂版 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる [ 小杉 拓也 ]

▼スポンサーリンク▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 等号とは?1分でわかる意味、読み方、種類、不等号との違い

- 右辺とは?1分でわかる意味、左辺、両辺、移項との関係

- 左辺とは?1分でわかる意味、右辺と両辺との違い、移項との関係

- 両辺とは?1分でわかる意味、両辺の二乗、両辺を割る、分数との関係

- 等式とは?1分でわかる意味、記号と等号、種類、不等式との違い

- 恒等式とは?1分でわかる意味、読み方、方程式との違い、見分け方

- 方程式とは?1分でわかる意味、移項、1次方程式の解き方と計算問題、分数の関係

- 交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係

- 結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係

- 2次方程式とは?1分でわかる意味、解き方、解の公式、因数分解との関係

- 連立方程式とは?1分でわかる意味、問題の解き方、加減法と代入法

- 不等式とは?1分でわかる意味、計算と解き方、問題、不等式の性質

- 1次不等式とは?1分でわかる意味、マイナス、ルート、問題、符号との関係

- 連立不等式とは?1分でわかる意味、解と問題の解き方

▼カテゴリ一覧▼

- 建築物と構造力学の関係(まずは、苦手な勉強の進め方から)

- モデル化を学ぶ(まずは、構造物のモデル化から)

- 静定構造物の解き方を学ぶ(まずは、静定構造物に関する基礎用語から)

- 断面の性質を学ぶ(まずは、断面図形に関する基礎用語から)

- 梁のたわみを学ぶ(まずは、梁のたわみと基礎用語から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- 等号とは?1分でわかる意味、読み方、種類、不等号との違い

- 右辺とは?1分でわかる意味、左辺、両辺、移項との関係

- 左辺とは?1分でわかる意味、右辺と両辺との違い、移項との関係

- 両辺とは?1分でわかる意味、両辺の二乗、両辺を割る、分数との関係

- 等式とは?1分でわかる意味、記号と等号、種類、不等式との違い

- 恒等式とは?1分でわかる意味、読み方、方程式との違い、見分け方

- 方程式とは?1分でわかる意味、移項、1次方程式の解き方と計算問題、分数の関係

- 交換法則とは?1分でわかる意味、読み方、計算、減法と除法、分配法則との関係

- 結合法則とは?1分でわかる意味、読み方、式と計算、分配法則、除法との関係

- 2次方程式とは?1分でわかる意味、解き方、解の公式、因数分解との関係

- 連立方程式とは?1分でわかる意味、問題の解き方、加減法と代入法

- 不等式とは?1分でわかる意味、計算と解き方、問題、不等式の性質

- 1次不等式とは?1分でわかる意味、マイナス、ルート、問題、符号との関係

- 連立不等式とは?1分でわかる意味、解と問題の解き方

- HOME > 数学の基礎 >分配法則とは?1分でわかる意味、四角形の面積、計算、順番

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事