鉄骨造の構造計算ルートは?構造計算ルートのフロー図

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

鉄骨造の構造計算ルートには「計算ルート1-1、1-2、2、3」があります。

建物がどの計算ルートに該当するかは、建物の規模、構造的な条件により後述するフロー図を見て決定します。各計算ルートの構造計算の特徴を下記に示します。

計算ルート1-1

後述する計算ルート1-2と併せて、大まかに「計算ルート1」という計算区分に該当します。

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造など、全ての構造種別に共通して言えますが、ルート1の設計は"強度指向型"の設計になります。

これは、建物の粘り強さに期待するのではなく、建物を固く強くして地震力に抵抗する設計法です。

よって、計算ルート1の建物では、建物に作用する地震力を通常の1.5倍に割り増して(ベースシェアー係数Coを0.3とする。通常は0.2)、

許容応力度計算を行います。割増しした地震力に耐えられるよう設計することで、建物は固く強くなります。

その他、筋かい端部・接合部の破断防止、冷間成形角形鋼管柱の応力割増しが求められます。

計算ルート1-2

計算ルート1-2も大きい区分では計算ルート1ですが、ルート1-1よりも計算の制約が増えます。

ベースシェアーは0.3に加えて偏心率を15/100に抑えなさいという規定があります。

つまり、計算ルート1-2の設計では、あまり構造的にバランスの悪い、偏った建物を扱うことができません。

その他、筋かい端部・接合部の破断防止、冷間成形角形鋼管柱の応力割増し、局部座屈などの防止、柱脚部の破断防止などの計算を求められます。

計算ルート2

ルート2の設計では保有水平耐力の確認は必要ないのですが、剛性率や偏心率に規定が設けられています。

また建物の層間変形角を1/200に抑える必要があります。実は、私自身まだルート2の設計を行った事がありません。

中途半端な計算ルートで、小さい建物であればルート1で設計しますし、ある程度の規模になれば計算ルート3の保有水平耐力計算の検討をすれば済みます。

実際、ルート2で設計される実績は少なく、最も多い計算ルートは後述する計算ルート3です。

計算ルート2では、筋かいのβによる応力割増し、筋かい端部・接合部の破断防止、冷間成形角形鋼管柱の耐力比確保、局部座屈などの防止、柱脚部の破断防止を行います。

計算ルート3

保有水平耐力の検討をする計算ルートです。ルート3の設計は靭性指向型の計算ルートとなりますので、

ベースシェアーを0.2とする代わりに、許容応力度計算に加えて保有水平耐力の計算(2次設計)のチェックが必要です。

最終的に必要な保有水平耐力を満足していればOKとなります。また、建築物の塔状比>4の場合、転倒の検討が必要です。

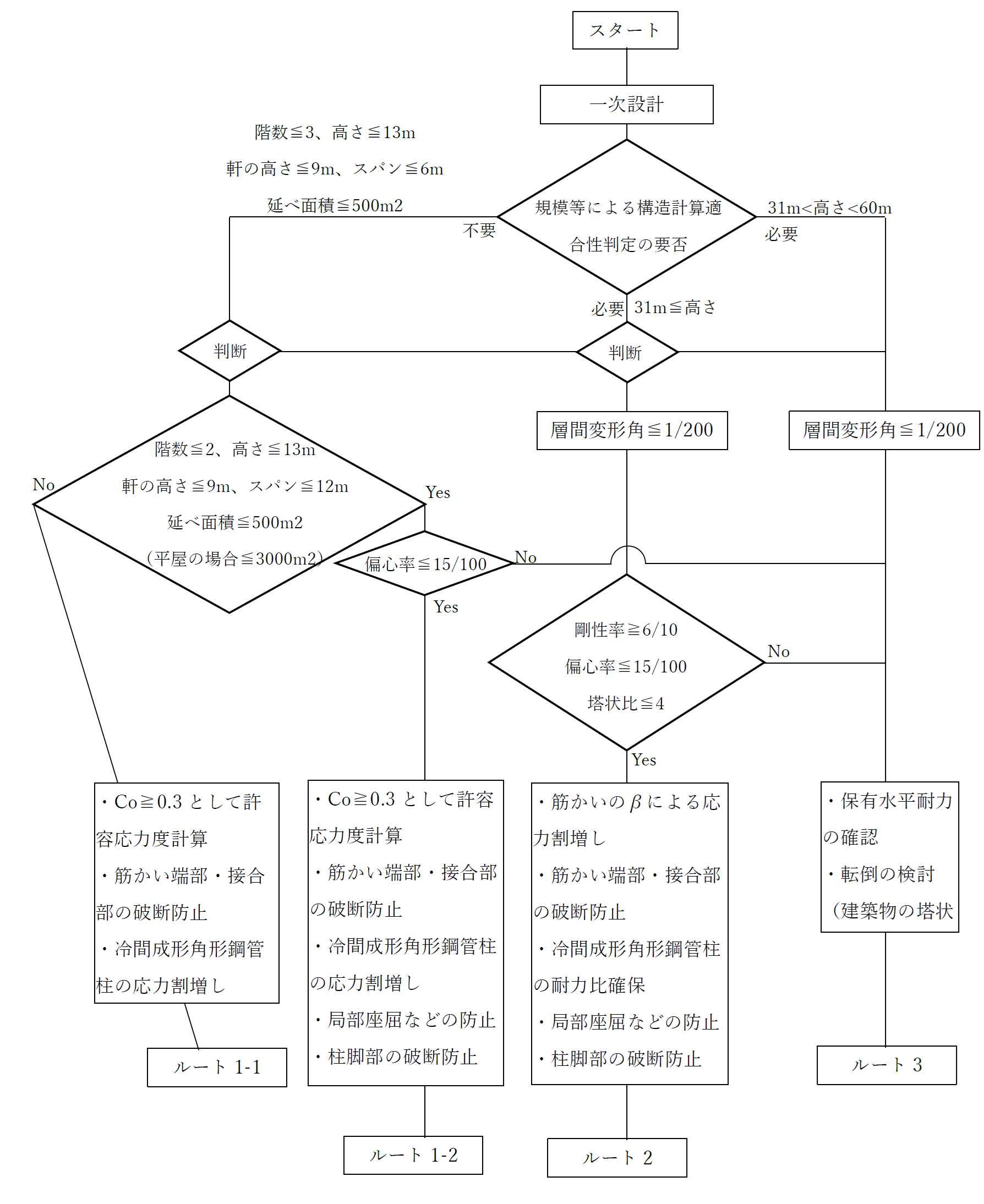

鉄骨造の構造計算ルートのフロー図

下図が鉄骨造の構造計算ルートのフロー図です。下図のフロー図をみて、建物の諸条件と照らし合わせながら、どの計算ルートに該当するか確認します。

まとめ

今回は、鉄骨造の構造計算ルートについて解説しました。建物がどの計算ルートに該当するかは、前述した構造計算のフロー図をご確認ください。

基本的に、計算ルートは建物の規模で変わり、建物規模が小さければ計算ルート1,建物規模が大きい場合、計算ルート3を採用します。

構造計算ルートの詳細は下記が参考になります。

構造計算ルート1とは?1分でわかる意味、適判、鉄骨造、鉄筋コンクリート造との関係

構造計算ルート2とは?1分でわかる意味、ルート3との違い、適判とルート2主事、鉄骨との関係

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 構造計算ルートとは何か?

- 構造計算ルート1とは?1分でわかる意味、適判、鉄骨造、鉄筋コンクリート造との関係

- 構造計算ルート2とは?1分でわかる意味、ルート3との違い、適判とルート2主事、鉄骨との関係

- RC造の構造計算ルートについて

- 塔状比とは?塔状比4以上の建物、設計の留意点

▼カテゴリ一覧▼

- 構造計算ってなに?(まずは、構造設計は、どんな仕事なの?から)

- 各部の用語(まずは、梁とは何か?から)

- 計算ルート(まずは、構造計算ルートとは何か?から)

- 構造計算の方法(まずは、許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイントとは何か?から)

- 荷重を学ぶ(まずは、積載荷重ってなに?1分でわかる積載荷重の意味と、実際の構造計算とは?から)

- 仮定断面の算定(まずは、仮定荷重の算定から)

- 応力の計算、変位の計算(まずは、面内方向、面外方向とは何か?から)

- 断面算定(まずは、耐力や強度についてから)

- 工作物の計算(まずは、独立看板の設計(1)から)

- 確認申請の指摘対応例(まずは、確認申請の指摘対応例 柱脚のルートと細長比から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 構造計算の基礎 > 鉄骨造の構造計算ルートは?構造計算ルートのフロー図

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事