積載荷重ってなに?意味と考え方、建築基準法の値の一覧、固定荷重との違い

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

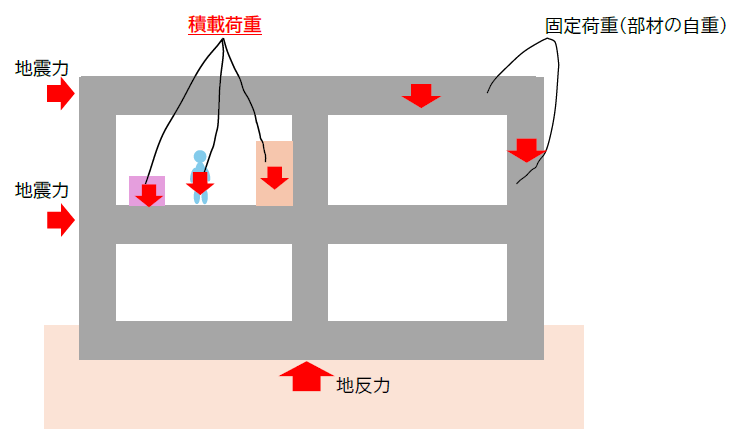

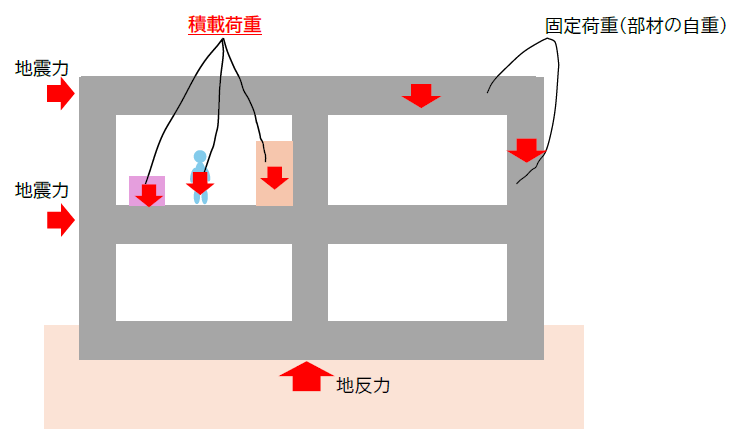

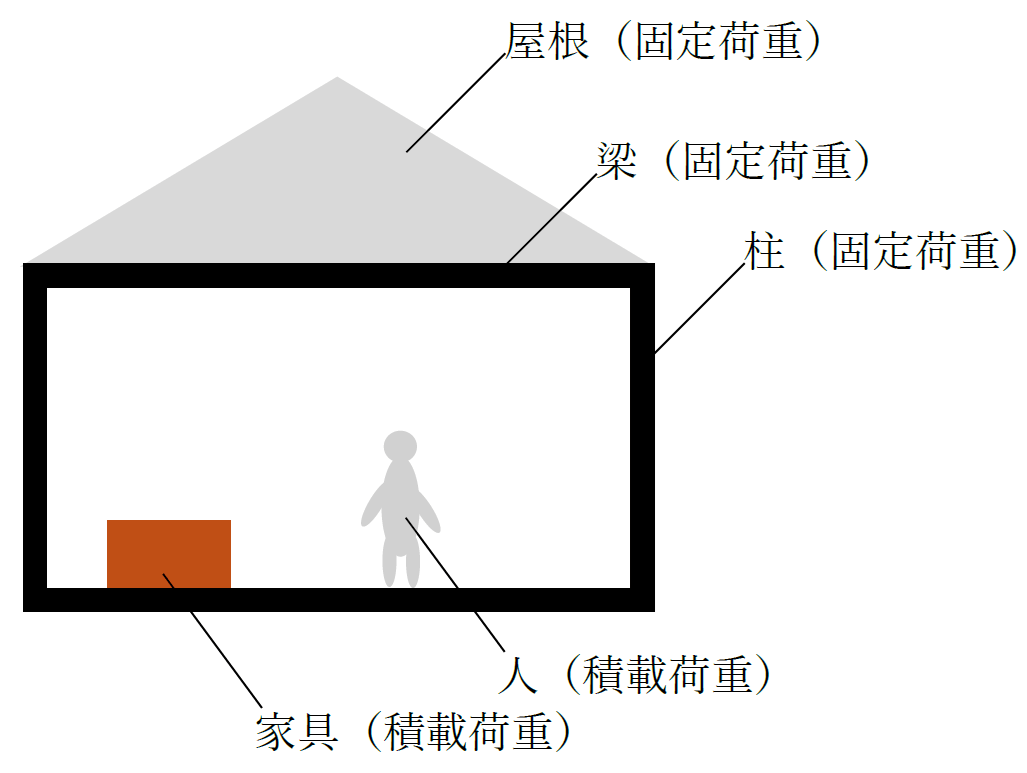

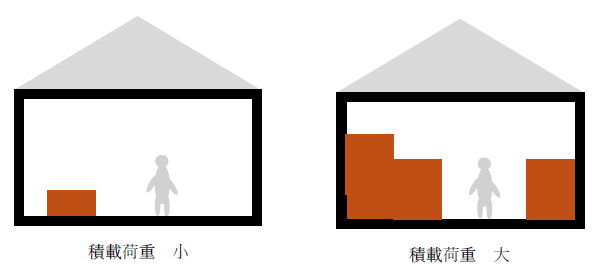

積載荷重とは、人や物品(家具など)の重さ(平米荷重、単位面積当たりの荷重)です。

たとえば、積載荷重には下記があります。

- ・人

- ・家具

- ・物品

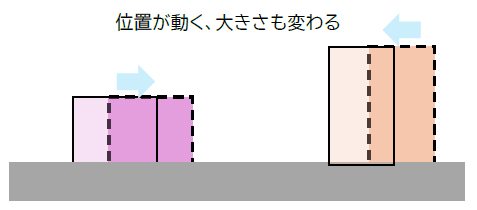

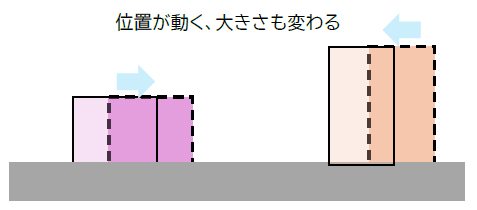

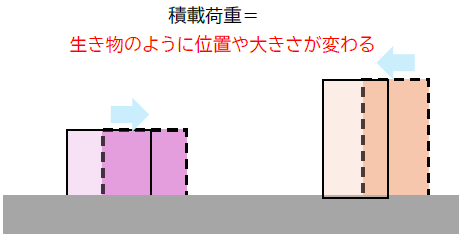

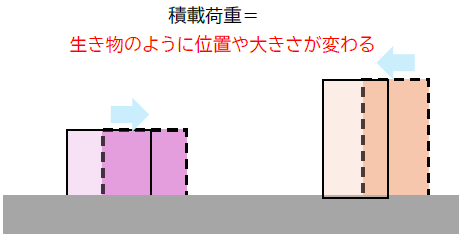

人や家具の重さは一定では無く、作用する位置や大きさが変わります。

居室の中で人は歩くし、人数も増えたり減ったりします。家具は模様替えで位置を変えたり、大きさも変わりますよね。

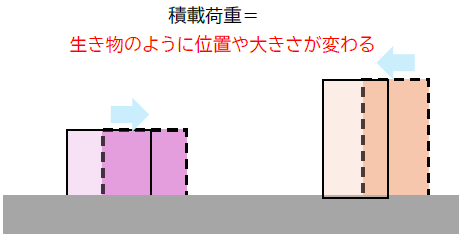

まるで活きているように荷重が変化するので、積載荷重のことを土木分野では活荷重(LL:Live Load)ともいいます。建築分野では積載荷重を記号で「LL」で表します。

積載荷重は建築物を構造設計するために必要不可欠な荷重で、建築基準法に規定されています。建築士試験で積載荷重について問われることも多いです。

今回は

- ・積載荷重とは?

- ・積載荷重の考え方、構造設計での扱い

- ・建築基準法における積載荷重の値と一覧

- ・積載荷重と固定荷重の違い

について、積載荷重を毎日扱っていた構造設計者がわかりやすく解説します。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

積載荷重とは?

積載荷重とは、人や物品(家具など)の重さ(平米荷重、単位面積当たりの荷重)です。

なお、誤った解釈をされがちですが

-

・積載荷重は必ずしも建築物の床上だけに作用するとは限らない

ので注意しましょう。

積載荷重は、屋根上や屋上にも作用する荷重です。

とくに、通常は人がいない屋根上でも短期荷重として積載荷重を考量する場合もあります。

たとえば、積載荷重の例として下記があります。

- ・人

- ・家具

- ・物品

人や家具は移動するし重さも変わります。たとえば、住宅と学校では人の数や家具の種類、数が全く違います。

また、季節が変われば模様替えをして家具の配置を変えますし、時間帯によって、ある居室には全く人がいないこともあるでしょう。

つまり、積載荷重は荷重の位置、大きさが変わる荷重です。

積載荷重の具体例

積載荷重の具体例を下記に示します。

- ・人

- ・物品(本棚、机、椅子、ソファ、ベッド等の家具類など)

積載荷重の代表格が「人の重さ」です。また、ベッドや机、椅子などの家具類は場所が固定されず、大きさ(重さ)が変わるので積載荷重になります。

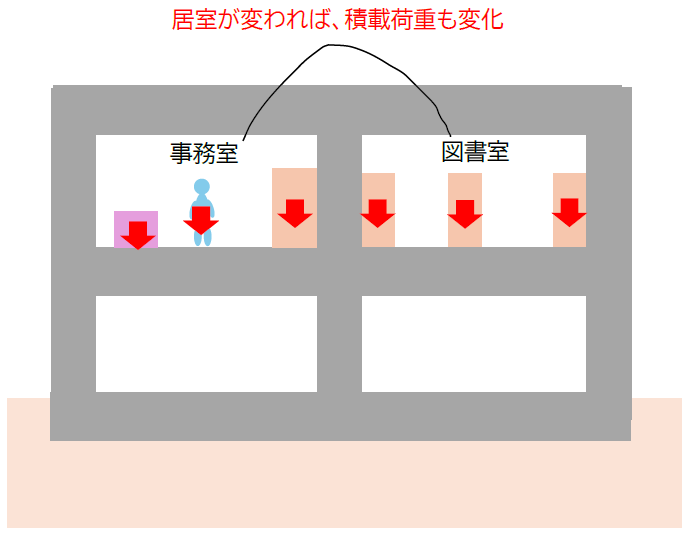

人の多さ、物品の多さは居室の使われ方、種類によって違います。そのため積載荷重の値は、居室の種類ごとに規定されるのです。

まるで活きているように荷重が変化するので、積載荷重のことを土木分野では活荷重(LL:Live Load)ともいいます。建築分野では積載荷重を記号で「LL」で表します。

積載荷重の考え方と構造設計での扱い

居室の種類に応じて人の密集度、物品の数、種類が変わるため、積載荷重の値も居室の種類に応じて変わります。

また、積載荷重は位置や大きさの変動の多い荷重のため、計算で求めるのではなく、

あらかじめ

- ・建築基準法施行令第85条

- ・荷重設計指針

- ・国交省建築構造設計規準

などの各種規準に明記ある居室と居室に対応する積載荷重の値を用います。

積載荷重の考え方をもう少し具体的にイメージしやすいよう解説しましょう。

前述したように、居室の種類に応じて人の密集度、物品の数、種類が変わります。

よって、積載荷重も居室の種類に応じて値が変わります。人や物品の位置と大きさが変わるように、積載荷重は常時作用する荷重ですが、

- ・「固定されない」

- ・「荷重の位置が動く」

のです。

例えば、一般の住宅を考えます。住宅の中には、どんな荷重があるのでしょうか。机、イス、テーブル、TV、ベッドなどがありますね。

これらの重量物は、一生同じ場所に在り続けるでしょうか。そうとは限りません。部屋の模様替えをすれば、位置は変わります。

このように

- ・荷重の位置が変更される

- ・荷重の大きさが不確定である荷重

を積載荷重とイメージして良いです。

人も同様です。特定の人しか建物を使わない居室(住居)よりも、不特定多数の人間が利用する「集会室」の方が人の数が多い分、荷重も大きくなります。

テーブルやベッドが置かれる程度の居室よりも、本棚があって書籍が沢山積まれる図書室の方が、荷重が大きいように、積載荷重の設定には、「居室名(居室の種類)、居室の用途」が重要です。

建物の居室の使い方、居室の種類は「意匠設計者」が決定します。こういった荷重の設定でも、意匠設計者と構造設計者の密なコミュニケーションが必要とされるのです。

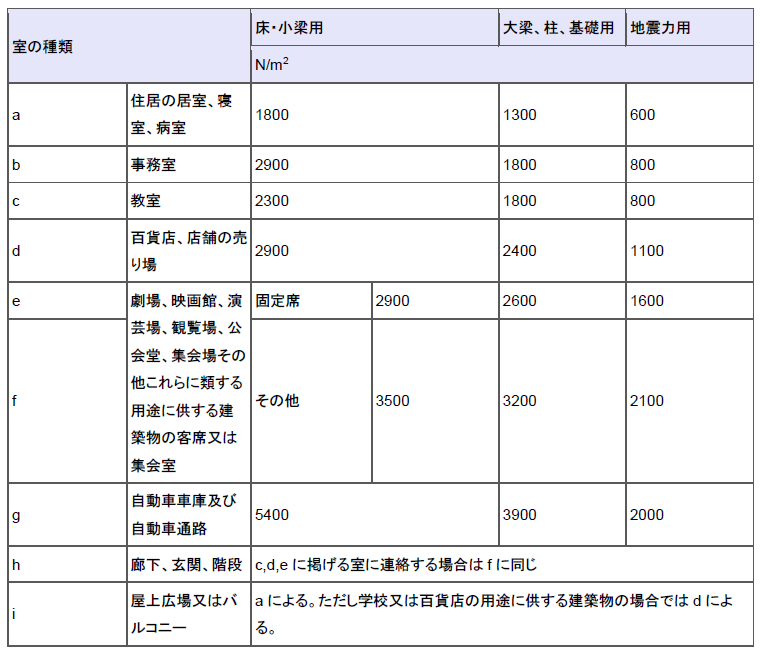

建築基準法における積載荷重の一覧表(建築基準法施行令第85条)

実況として移動し大きさが変わる荷重ですから、真の意味で積載荷重を簡潔に求める計算式はありません。

そのため、積載荷重は「居室の種類」に応じて

- ・建築基準法施行令第85条

- ・荷重設計指針

- ・国交省建築構造設計規準

などの各種規準に明記ある居室と居室に対応する積載荷重の値を設定します。

これらの規準、たとえば荷重指針は研究者により部屋の使い方、荷重の位置、荷重の大きさを整理し、統計的に調整した値が示されています。

前述したように建築基準法施行令第85条で規定されています。下記の通りです。

上表の他にも下記の規準で積載荷重が設定されています。

- 国交省建築構造設計規準

- 文部科学省構造設計規準

- 他、各団体、各地方自治体、各省庁から発行される規準等

積載荷重のスラブ用、架構用、地震用の意味

積載荷重は下記の部材算定用別に

- ・スラブ、小梁用

- ・架構用(柱、梁用)

- ・地震用

の3つの値があります。

値の大小関係は必ず

-

・「スラブ・小梁用>架構用>地震用」

となります。例として居室の積載荷重を明記しましょう。

- 「スラブ・小梁用」 1800 N/㎡

- 「架構用(大梁、柱の長期用)」 1300 N/㎡

- 「地震用(大梁、柱の地震用)」 600 N/㎡

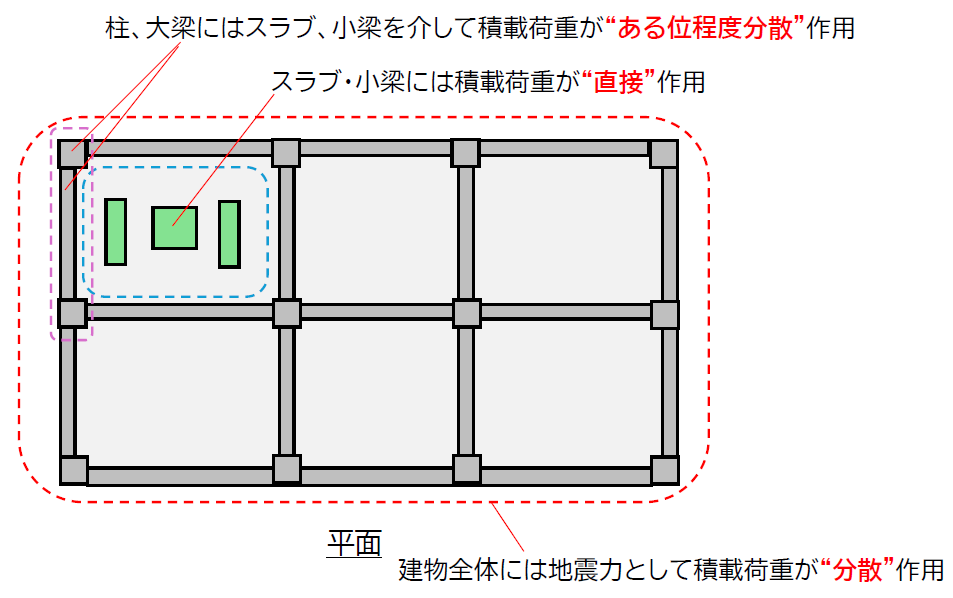

スラブ・小梁用が最も大きく、地震用重量が最も小さいですね。荷重指針でこれらの設定根拠が明記されていますが、簡単に説明します。

地震力は建物全体に作用します。室内の重量が分散され、建物全体に作用すると考えれば、地震用の積載荷重は小さくて良い、という考えです。

一方、スラブ・小梁用は、積載荷重を最も集中的に受ける部材です。そのため、スラブ・小梁用の積載荷重は最も大きい値となります。

以上、スラブ・小梁用>架構用>地震用の荷重を整理すると下記となります。

- ① スラブ、小梁用 ⇒ 積載荷重を床または小梁が直接負担する(集中度高)

- ② 架構用(柱、梁用) ⇒ 積載荷重を床や小梁を介して周辺の柱や梁が負担する(集中度中)

- ③ 地震用 ⇒ 建築物の階全体で積載荷重による地震力を負担する(集中度小)

上記をみると、①→②→③の順に積載荷重を負担する構造部材が増えており、部材に作用する積載荷重の集中度合いが平均化されることがわかりますね。

この積載荷重のイメージをもっておけば、建築士試験などで出題される

-

・積載荷重が床用>大梁・柱・基礎用>地震用の順に小さくなる

ことを理解しやすいです。

積載荷重の単位

積載荷重は単位面積当たりの力、平米荷重です。よって、積載荷重の単位は、平米当たりの重量で書くことが一般的です。

- 積載荷重の単位 N/㎡ 又は kN/㎡など(kgf/㎡、t/㎡の場合もある)

積載荷重の定義(建築基準法第20条、建築基準法施行令第83条、第85条)

積載荷重の定義は建築基準法第20条に明記あります。

第二十条

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

法第20条では積載荷重に関する直接的な言及はありません。

さらに、建築基準法施行令第83条では積載荷重に関して下記の明記があります。

第八十三条

建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪荷重 四 風圧力 五 地震力 2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

建築基準法施行令第83条より、積載荷重は建築物に作用する荷重及び外力として定義されていることがわかります。

さらに、施行令第85条では前述したように「代表的な居室ごとの積載荷重」が明記されています。

積載荷重と固定荷重の違い

固定荷重と積載荷重の違いを、下記に整理しました。下記の通り、固定荷重と積載荷重の大きな違いは「固定荷重は大きさと位置が変わらない、積載荷重は大きさ、位置が変わる」ことです。

- 固定荷重 ⇒ 建物が存在する限り大きさと位置が変わらず、常時作用し続ける荷重(柱、梁、床、壁などの自重、仕上げ材などの自重)

- 積載荷重 ⇒ 常時作用し続けるが大きさや位置が変わる荷重(人、家具の重さ)

固定荷重の詳細は下記が参考になります。

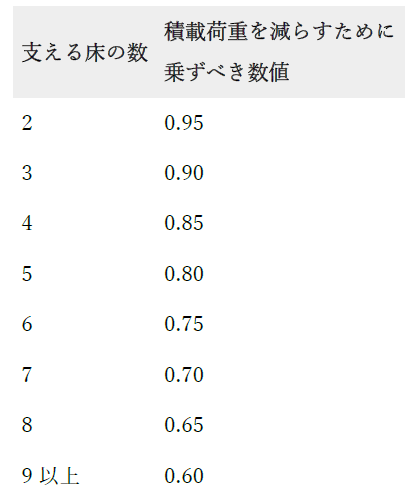

柱に作用する積載荷重は支える床の数に応じて低減できる

柱に作用する積載荷重は支える床の数に応じて低減できます(建築基準法施行令第85条の第2項)。

支える数と積載荷重の低減のために乗ずべき(掛け算する)数値を下記に示します。

低減のための乗ずべき数値と適用される柱を下図に示します。

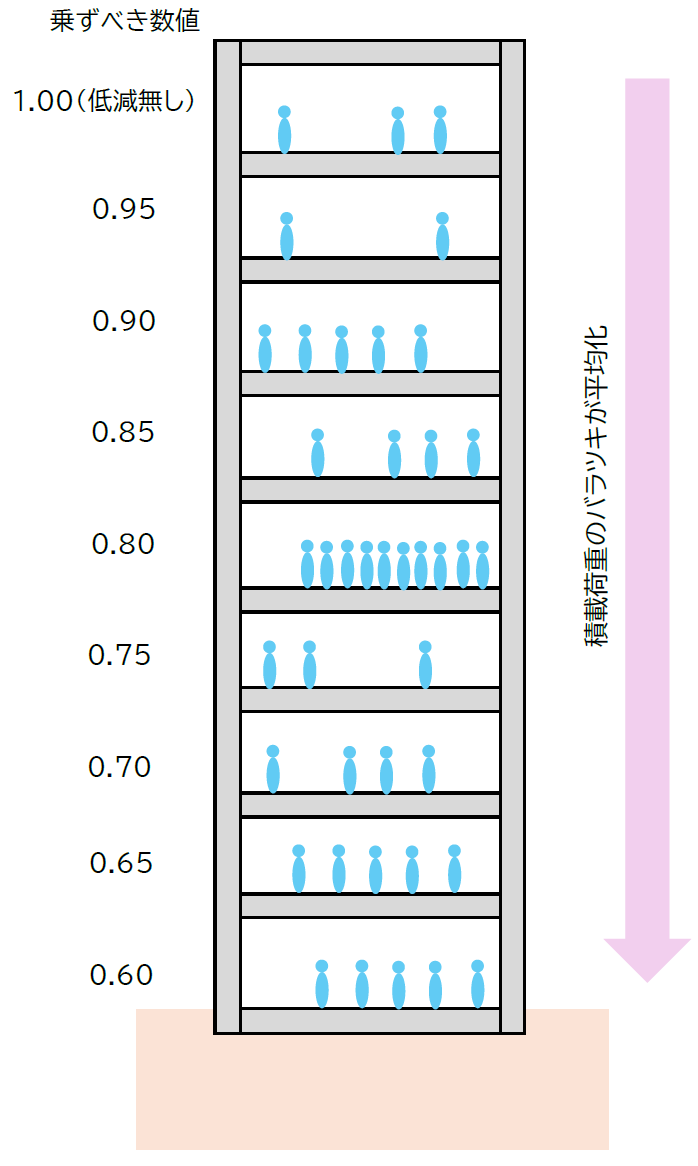

なぜ、柱に作用する積載荷重を低減できるのか。これは

-

・支える床の数が増えるほど、積載荷重が平均化されるから(偏りが小さくなる)

です。上図の通り、実際の人や物品の多さは各居室でバラツキがあります。よってささえる床の数が多くなると、その分、積載荷重が平均化され、偏りが小さくるわけです。

ただし、柱に作用する積載荷重(要は軸力)は

-

・上階の値が加算される

ので

-

・低減を考慮しても下階にいくほど積載荷重による軸力は大きく

なります。また、劇場、映画館等の場合は

-

・「ささえる床の数による積載荷重の低減」は無い

ので注意しましょう。

まとめ

今回は、積載荷重について説明しました。

- ・積載荷重とは、人や物品(家具など)の重さによる荷重

- ・人や家具は移動し重さも変わるので、積載荷重も位置や大きさが変わる荷重

- ・積載荷重は床や屋根に積載される(載る)荷重

上記の通り、積載荷重は部屋の用途や、使い方で値が決まっています。実務では、部屋名や用途を意匠設計者と打ち合わせて積載荷重を決定するのです。下記も併せて学習しましょう。

積載荷重の計算式は?3分でわかる計算と使い分け、工場、ホテルの床

住宅の積載荷重は?1分で明かる値、一覧、地震用と床用の違い、床荷重とは?

屋上の積載荷重は?1分でわかる値と意味、一覧、鉄筋コンクリート屋上の耐荷重、非歩行屋根の積載荷重は?

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 長期荷重と短期荷重

- 固定荷重のDLとは?1分でわかる意味、LL、TLとの違い、Gの意味

- 積載荷重の計算式は?3分でわかる計算と使い分け、工場、ホテルの床

- 住宅の積載荷重は?1分で明かる値、一覧、地震用と床用の違い、床荷重とは?

- 屋上の積載荷重は?1分でわかる値と意味、一覧、鉄筋コンクリート屋上の耐荷重、非歩行屋根の積載荷重は?

- 屋根の積載荷重は?非歩行屋根の積載荷重、折板屋根の積載荷重は?

- 床荷重とは?1分でわかる意味、積載荷重と固定荷重の関係、梁との関係

- 建築基準法による床荷重は?店舗、倉庫、事務所、工場の積載荷重は?

- 屋根荷重とは?1分でわかる意味、一覧、屋根の積載荷重、ガルバリウム鋼板屋根の固定荷重は?

▼カテゴリ一覧▼

- 構造計算ってなに?(まずは、構造設計は、どんな仕事なの?から)

- 各部の用語(まずは、梁とは何か?から)

- 計算ルート(まずは、構造計算ルートとは何か?から)

- 構造計算の方法(まずは、許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイントとは何か?から)

- 荷重を学ぶ(まずは、積載荷重ってなに?1分でわかる積載荷重の意味と、実際の構造計算とは?から)

- 仮定断面の算定(まずは、仮定荷重の算定から)

- 応力の計算、変位の計算(まずは、面内方向、面外方向とは何か?から)

- 断面算定(まずは、耐力や強度についてから)

- 工作物の計算(まずは、独立看板の設計(1)から)

- 確認申請の指摘対応例(まずは、確認申請の指摘対応例 柱脚のルートと細長比から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- 長期荷重と短期荷重

- 固定荷重のDLとは?1分でわかる意味、LL、TLとの違い、Gの意味

- 積載荷重の計算式は?3分でわかる計算と使い分け、工場、ホテルの床

- 住宅の積載荷重は?1分で明かる値、一覧、地震用と床用の違い、床荷重とは?

- 屋上の積載荷重は?1分でわかる値と意味、一覧、鉄筋コンクリート屋上の耐荷重、非歩行屋根の積載荷重は?

- 屋根の積載荷重は?非歩行屋根の積載荷重、折板屋根の積載荷重は?

- 床荷重とは?1分でわかる意味、積載荷重と固定荷重の関係、梁との関係

- 建築基準法による床荷重は?店舗、倉庫、事務所、工場の積載荷重は?

- 屋根荷重とは?1分でわかる意味、一覧、屋根の積載荷重、ガルバリウム鋼板屋根の固定荷重は?

- HOME > 構造力学の基礎 > 積載荷重ってなに?意味と考え方、建築基準法の値の一覧、固定荷重との違い

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事