圧密とは?土の圧縮性の基礎知識

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

圧密は、時間をかけてゆっくりと圧縮することです。また、物体に圧縮力が作用し、力の作用方向に縮むことを「圧縮」といいます。圧密は土特有の性質です。

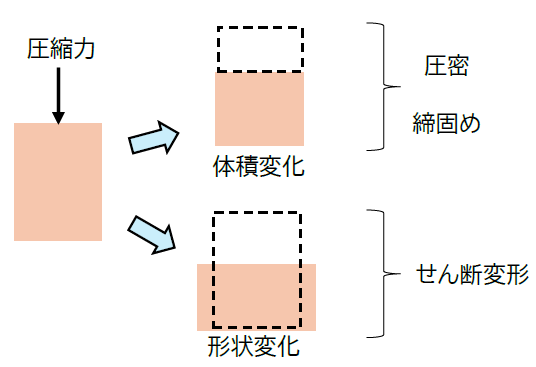

下図のように土に圧縮力が作用すると土の体積変化(形状変化など)が生じます。圧密は土の体積変化を伴う現象の1つです。

圧密による沈下を圧密沈下と言います。土は、時間とともに歪が増大し、中には十年も圧密沈下することがあります。

鋼やコンクリートは、圧縮力を受けて変形(圧縮)しますが、圧密のような現象はありません。

今回は

- ・圧密の意味

- ・圧密沈下の意味

について解説します。圧密沈下については、下記が参考になります。

圧密沈下とは?1分でわかる意味、原因、即時沈下の違い、粘性土との関係

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

圧密とは?

圧密は、圧縮力を受けた時、ゆっくりと変形する現象です。下図のように、圧密は土の体積変化(形状変化など)を伴います。

土は

- ・土粒子

- ・水

- ・空気

で構成されます。水と空気を間隙といい、土に圧縮力を加えることで間隙は排出されます。

このとき

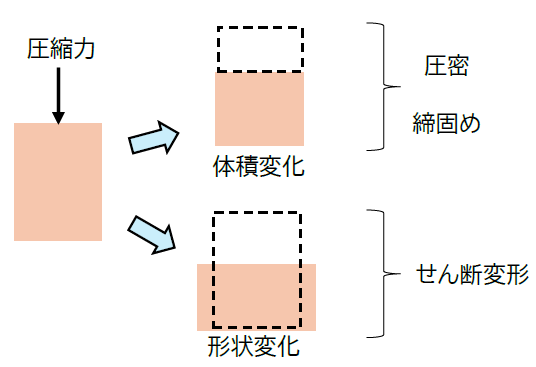

- ・砂質土(飽和した砂質土)の場合、透水性が高く間隙が排出されやすいため、圧縮力が作用すると即座に体積が減少する

- ・粘性土(飽和した粘性土)の場合、透水性が低く間隙が排出されにくいため、体積減少に長時間かかる

のです。

上記のように、圧密は粘性土で起きやすい現象で、圧密による沈下は長期間生じる(時間の経過と共に生じる)ため注意が必要です。

なお、意図的に土の間隙を排出するため機械的な繰り返し応力を土に加えることを締固めといいます。

土の締固めの目的は?1分でわかる意味、土の圧縮性、締固め曲線との関係は?

圧密と圧密沈下

圧密による沈下を、圧密沈下といいます。一般的な材料では、圧縮力が作用した瞬間に圧縮変形しますが、圧密は時間の経過と共に圧縮変形が進みます。つまり、圧縮時の変形の特殊なケースが圧密です。

圧密と沈下の関係を下図に示します。

上図の通り、粘性土は時間が経過するほど沈下量も増大するため、圧密沈下による将来的な沈下を考慮した設計を要します。

圧密の仕組みと圧縮性

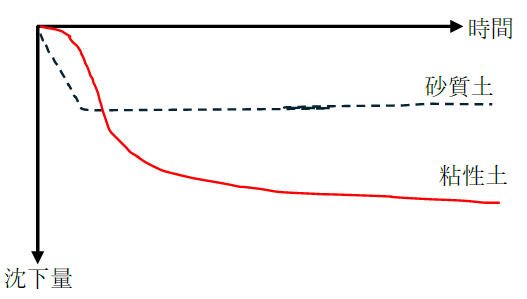

では、なぜ圧密現象が起きるのでしょうか。下図のように、土には土粒子と間隙があります。圧密とは、この間隙が排出されるため起きる現象なのです。

鋼は圧縮力を受けると、鋼自体が縮みます。一方、土を構成する土粒子や水は、圧縮されてもほとんど変形しません。これを非圧縮性といいます。下表は土と土粒子部、水の圧縮性を示します。圧縮性は単位応力当たりの歪の大きさを表しています。よって単位は㎡/kNです。

| 物質 | 圧縮性 ㎡/kN | |

| 沖積粘土 | 600000 | |

| 土粒子 | 2.0 | |

| 水 | 49.0 | |

単位応力当たりの歪は、明らかに沖積粘土が大きいですね。つまり圧縮されやすいのです。一方、土粒子と水はほとんど圧縮されません。つまり、「圧密は、水と空気が排出される現象」だと分かります。

砂は透水係数が大きく、排水されやすい物質です。一方、粘土は透水係数が低く排水されにくい構造です(土粒子が細かいため)。排水されにくいので、時間をかけてゆっくりと圧縮されます。これが圧密が起きる要因です。砂はすぐに排出されるので沈下もすぐ起きます。

圧密は粘土特有の現象と言えます。日本の地盤は、圧密しやすいため沈下量を想定した基礎の設計も大切です。前述しましたが、粘土層の中には10年以上かかって圧密される場合もあります。粘土の特性は下記が参考になります。

粘性土とは?1分でわかる意味、読み方、特徴、液状化、内部摩擦角

圧密と有効応力の関係

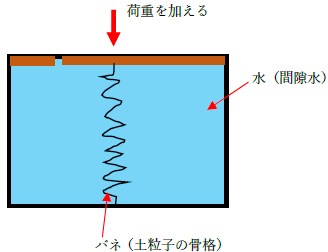

圧密と有効応力の関係は、テルツァギがピストンを使ってモデル化しました。下図をみてください。水槽に水を満たします。バネを蓋と水槽の底に取り付けます。蓋には小さな孔をあけます。

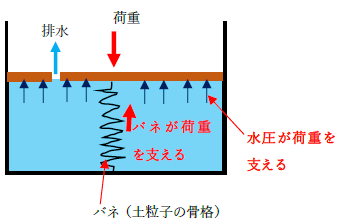

バネは土粒子の骨格をモデル化しています。この状態で荷重を加えると、バネと水の両方が力を受けます。孔が空いているので、荷重が大きくなると排水されます。前述したように、排水されることで圧密が起きます。

また、粘土は排水されにくいため圧密(ゆっくりと変形する)が起きます。上図のモデルでいうところの「孔が小さいため、少しづつ排水される」のです。

有効応力については下記が参考になります。

まとめ

今回は圧密について説明しました。土の重要な性質なので、必ず理解しましょう。軟弱地盤は、圧密に伴い沈下を起こします(圧密沈下)。圧密を理解すれば、それを改善する工法の理解も早くなります。下記も併せて学習しましょう。

圧密沈下とは?1分でわかる意味、原因、即時沈下の違い、粘性土との関係

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 有効応力の基礎知識と、よくわかる全応力との違い

- 圧密降伏応力の基礎知識と、土の変形について

- 土の過圧密状態とは?土の力学試験結果を知る10つのTIPs

- 圧密沈下とは?1分でわかる意味、原因、即時沈下の違い、粘性土との関係

- 不同沈下とは?1分でわかる意味、原因、読み方、ひび割れの関係

- 即時沈下とは?1分でわかる意味、計算、圧密沈下との違い

- 土の物理試験結果とは?土の性質を知る6つのTIPs

- ダイレイタンシーの基礎知識と液状化の関係

▼カテゴリ一覧▼

- 基礎構造の用語(まずは、土圧ってなに?良く分かる土圧の算定方法や土圧の種類から)

- 地盤の強さを学ぶ(まずは、基礎、N値、支持層から)

- 基礎構造その他(まずは、建築基準法にみる「木造の構造方法」のTIPSから)

- 基礎構造の種類(まずは、直接基礎と杭基礎から)

- 直接基礎の計算(まずは、独立基礎の設計概要から)

- 杭の計算(まずは、杭の種類はどのくらい?設計者が教える杭の種類と各杭の特徴、施工方法から)

- 地盤の性質を学ぶ(まずは、地盤調査の結果、砂層が安全?粘土層が危険は本当か?から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に向けて

- 「構造力学、構造計算、鋼構造、鉄筋コンクリート造、基礎構造、土質力学、水理学、材料力学、数学の基礎」を分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 基礎構造を学ぶ > 圧密とは?土の圧縮性の基礎知識

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事