底版とは?1分でわかる意味、読み方、底盤や底板との違い、長さ

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

底版とは、荷重を負担する基礎部材で、鉄筋コンクリート版の総称です。

「版」とは、厚みに対して長さや幅が大きな部材のことです。似た用語でスラブ、床板があります。

今回は底版の意味、読み方、底盤、底板との違い、底版の長さについて説明します。

※スラブ、床版の意味は、下記の記事が参考になります。

スラブとは?現役設計者が教える意味、特徴、役割、屋根スラブ、土間

床版とは?1分でわかる意味、読み方、種類、橋梁、コンクリートとの関係

底版とは?

底版とは、荷重を受ける基礎部材で、鉄筋コンクリート版の総称です。

「版」は、厚みに対して長さや幅が大きな部材です。

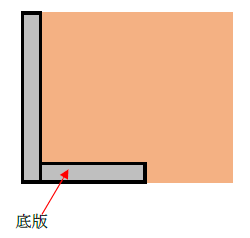

下図をみてください。擁壁は、土圧を受ける壁と底版で構成される工作物です。

また、建物の基礎として「ベタ基礎」があります。ベタ基礎のことを、底版という方もみえます。※ベタ基礎は下記の記事が参考になります。

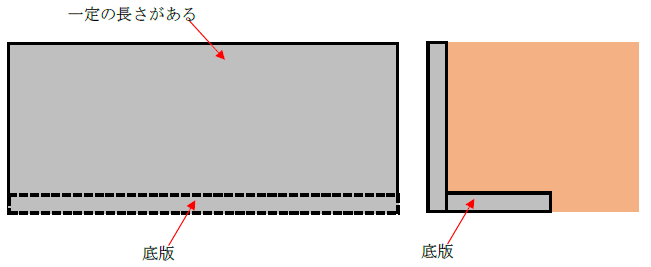

擁壁の底版は、壁の高さと同じくらいの幅で、連続的な長さがあります。下図をみてくださいね。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

底版の読み方

底版は、「ていばん」と読みます。なお、底盤、底板も同じ読み方です。また、床版は「しょうばん」です。※床版の意味は、下記の記事が参考になります。

床版とは?1分でわかる意味、読み方、種類、橋梁、コンクリートとの関係

底版、底板、底盤の違い

底版、底板、底盤の違いを下記に整理しました。3つとも同じ意味で使います。

個人的には、底版を使うことが多いです。「板」と書くと、木の板を連想します。

「盤」と書くと、電気の盤を連想するからです(個人的な意見です)。建築業界では、底版を使うことが多いと思います。

底版と床版の違い

底版と床版の違いを下記に整理しました。

底版 ⇒ 鉄筋コンクリートによる基礎部材で、鉄筋コンクリート版のこと。版とは、厚みに対して長さや幅が大きい部材。※併せてスラブの意味をご確認ください。

床版 ⇒ 鉄筋コンクリート床のこと。スラブともいいます。

スラブとは?現役設計者が教える意味、特徴、役割、屋根スラブ、土間

擁壁の底版の長さと幅

擁壁の底版の長さと幅は下記のように決めます。

底版の長さ ⇒ 土圧を受ける長さが必要

底版の幅 ⇒ 壁が受ける土圧に対して、構造計算で決める。幅が長い方が、構造的には有利

擁壁の計算は、下記が参考になります。

底版とフーチングの関係

底版とフーチングの違いを下記に整理します。

底版 ⇒ 厚みに対して、長さや幅が大きな鉄筋コンクリート造の基礎部材

フーチング ⇒ 基礎部材で、所定の幅やせいをもつ鉄筋コンクリート部材

底板は、厚みに対して幅が大きく、連続的な長さをもちます。

一方、フーチングは、長さや幅の大きさが限定的です。フーチングの厚み(せい)も、幅や長さと同程度に大きいです。

※フーチングの意味は、下記が参考になります。

まとめ

今回は底版について説明しました。底版は、荷重を負担する基礎部材で、鉄筋コンクリート版のことです。

底版は専門用語ですが、建築では一般的に使います。必ず覚えてくださいね。

また、底版、底板、底盤と3つの用語があります。どれも同じ意味、同じ読み方です。

個人的には、底版をよく使います。底版の長さは構造計算で確認します。

擁壁の計算法も併せて確認しましょう。※下記の記事が参考になります。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 基礎スラブとは?1分でわかる意味、部分、配筋、設計法

- フーチングってなに?フーチングの意味と目的、地耐力との関係

- 基礎のパイルキャップとは?1分でわかる意味、フーチング、杭、鋼管杭との関係

- 基礎天端とは?1分でわかる意味、読み方、高さの決め方

- 耐圧版の基礎知識、土間コンクリートとの違い

- 基礎鉄筋とは?1分でわかる意味、種類、太さ、位置、ピッチ、かぶり厚さ

- ベース筋とは?1分でわかる意味、設計法、はかま筋との違い、付着長さ

- はかま筋とは?1分でわかる意味、ピッチ、設計、計算、付着長さ

- 擁壁とは?1分でわかる意味、目的、読み方、種類、土留めとの違い

- 地中梁と基礎梁の違いと役割について

▼カテゴリ一覧▼

- 基礎構造の用語(まずは、土圧ってなに?良く分かる土圧の算定方法や土圧の種類から)

- 地盤の強さを学ぶ(まずは、基礎、N値、支持層から)

- 基礎構造その他(まずは、建築基準法にみる「木造の構造方法」のTIPSから)

- 基礎構造の種類(まずは、直接基礎と杭基礎から)

- 直接基礎の計算(まずは、独立基礎の設計概要から)

- 杭の計算(まずは、杭の種類はどのくらい?設計者が教える杭の種類と各杭の特徴、施工方法から)

- 地盤の性質を学ぶ(まずは、地盤調査の結果、砂層が安全?粘土層が危険は本当か?から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に向けて

- 「構造力学、構造計算、鋼構造、鉄筋コンクリート造、基礎構造、土質力学、水理学、材料力学、数学の基礎」を分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- HOME > 基礎構造を学ぶ > 底版とは?1分でわかる意味、読み方、底盤や底板との違い、長さ

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事