安全率ってなに?色んな材料の安全率と降伏強度との関係

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

物には強度があります。材料力学では強度をいくつかの種類に分けています。1つは破断強度、2つめは降伏強度です。

降伏強度とは、部材が降伏(弾性が塑性領域に移行すること)するときの強度です。そして、私たちの身の回りにある生活要因あるいは建築物、機械などはできる限り降伏しないよう設計されています。

しかし降伏強度ギリギリで設計すると、万が一降伏する可能性があります。そこで、一定の安全率を見込みます。今回は、そんな安全率について降伏強度との関係や、色んな材料の安全率について説明します。※降伏の意味については、下記が参考になります。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

材料の降伏強度と安全率の関係

安全率とは、冒頭で説明したように材料が本来持つ降伏強度に対して、「安全をみて、降伏強度を低減する数値」のことです。

降伏すると材料は不安定になります。降伏強度ギリギリで設計すると、万が一予定より大きな力が加わると途端に不安定になるわけです。それを避けるための安全率です。

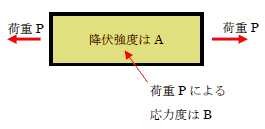

例えば、ある材料の降伏強度をAとします。一方、応力度はBです。

A>Bのとき

作用する応力度が降伏強度より小さいので、降伏はしません。

一方、A=BおよびA<B

の状態は、部材が降伏したということです。※応力度については、下記が参考になります。

設計するとき後者にならないよう部材の大きさを決めるわけですが、前者においても安全率をあらかじめ定めておけば、不足の自体が起きても対応できます(例えば予定より大きな荷重が載ったなど)。

つまり、下記のように降伏強度を一定の値で割ります。

- A'=A÷v

Aは降伏強度、vを安全率、A'は許容応力度といいます。何度も言いますが、本当の降伏福強度はAです。しかしAの値を元に設計したのでは、万が一荷重が大きくなった時に耐えられません。

ですから安全率を見込んで、A'で設計を行います。これは建築に関わらず、様々な業界で共通することでしょう。

安全率の決め方

では安全率はどうやって決めるのでしょうか。建築に限って言えば、実は経験則で決められています。

「このくらい安全を見込んでおこうか」という程度のものです。あるいは、これまでの事故や経験的に作用した最大の荷重を元に決められることもあります。

建築材料の安全率は、材料の種類によって異なります。次に、色んな材料の安全率を説明しましょう。

木

木は後述する材料に比べて不安定な材料です。節もあるし、水分を吸って強度も落ちる。そんな材料だからこそ、安全率は多めに見込んであります。

- v=1.8

が木の安全率です。

鋼

鋼の安全率は下記の通りです。

- v=1.5

です。※鋼については、下記が参考になります。

鋼構造ってなに?よく分かる鋼構造と鉄骨構造、構造力学との関係

コンクリート

コンクリートの安全率は下記の通りです。

- v=2.0

です。※コンクリートについては、下記が参考になります。

長期許容応力度と短期許容応力度の関係

最後にもう1つ安全率に関係する許容応力度について説明します。冒頭で安全率と許容応力度の関係は下式で示しました。

- A'=A÷v

説明を省きましたが、このA'は長期許容応力度と呼ばれます。「長期」とは「常時使用する」という意味です。私たちが普段生活するとき発生する応力。これに対しては安全率で割ったA'を設計に用います。

一方、地震や台風などの災害時(短期時といいます)にも、安全率を見込むのは余りにもコストがかさみます。

地震や台風は毎日起きるわけでは無いからです。「通常使う荷重に対しては安全率を見込むけど、災害は毎日起きないし、そこまでしなくても良いでしょ」ということです。

そのため短期許容応力度は下式で示します。

- A'=A

要するに降伏強度そのまま使うわけです。※許容応力度については、下記が参考になります。

まとめ

今回は安全率を説明しました。今回理解してもらいたいことは、安全率を考える意味と許容応力度との関係です。構造計算や設計の基本となる考え方ですから、しっかりと理解しておきましょう。下記も参考にしてください。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 外力とは?1分でわかる意味、読み方、応力や内力、反力との違い、摩擦力との関係

- 応力とは?1分でわかる意味と種類、記号、計算法

- 応力度の基礎知識、応力度の種類と1分でわかる応力との違い

- 一次設計とは?1分でわかる意味、震度との関係、二次設計との違い

- 二次設計とは?1分でわかる意味、目的、保有水平耐力計算

- 許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイント

- 許容曲げ応力度とは?1分でわかる意味、fbの計算式、ss400の値

- 許容圧縮応力度とは?1分でわかる意味、求め方、鋼材の値、コンクリート

- 許容引張応力度とは?1分でわかる意味、求め方、鉄筋の値、ss400の値

- 検定比とは?1分でわかる意味、求め方、部材検定比と荷重、安全率

▼カテゴリ一覧▼

- 構造計算ってなに?(まずは、構造設計は、どんな仕事なの?から)

- 各部の用語(まずは、梁とは何か?から)

- 計算ルート(まずは、構造計算ルートとは何か?から)

- 構造計算の方法(まずは、許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイントとは何か?から)

- 荷重を学ぶ(まずは、積載荷重ってなに?1分でわかる積載荷重の意味と、実際の構造計算とは?から)

- 仮定断面の算定(まずは、仮定荷重の算定から)

- 応力の計算、変位の計算(まずは、面内方向、面外方向とは何か?から)

- 断面算定(まずは、耐力や強度についてから)

- 工作物の計算(まずは、独立看板の設計(1)から)

- 確認申請の指摘対応例(まずは、確認申請の指摘対応例 柱脚のルートと細長比から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- 外力とは?1分でわかる意味、読み方、応力や内力、反力との違い、摩擦力との関係

- 応力とは?1分でわかる意味と種類、記号、計算法

- 応力度の基礎知識、応力度の種類と1分でわかる応力との違い

- 一次設計とは?1分でわかる意味、震度との関係、二次設計との違い

- 二次設計とは?1分でわかる意味、目的、保有水平耐力計算

- 許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイント

- 許容曲げ応力度とは?1分でわかる意味、fbの計算式、ss400の値

- 許容圧縮応力度とは?1分でわかる意味、求め方、鋼材の値、コンクリート

- 許容引張応力度とは?1分でわかる意味、求め方、鉄筋の値、ss400の値

- 検定比とは?1分でわかる意味、求め方、部材検定比と荷重、安全率

- HOME > 構造計算の基礎 > 安全率ってなに?色んな材料の安全率と降伏強度との関係

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事