- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > フレア溶接とは?図解でよくわかる基準、記号の解説

フレア溶接とは?図解でよくわかる基準、記号の解説

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

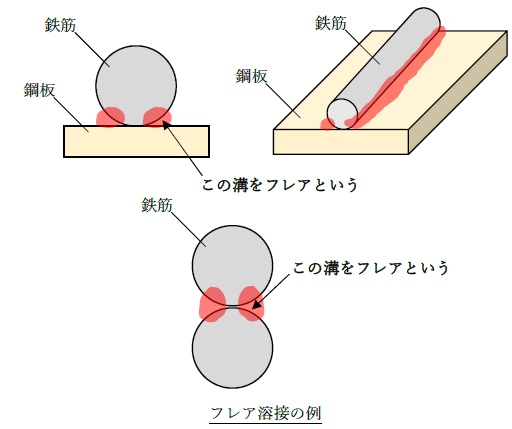

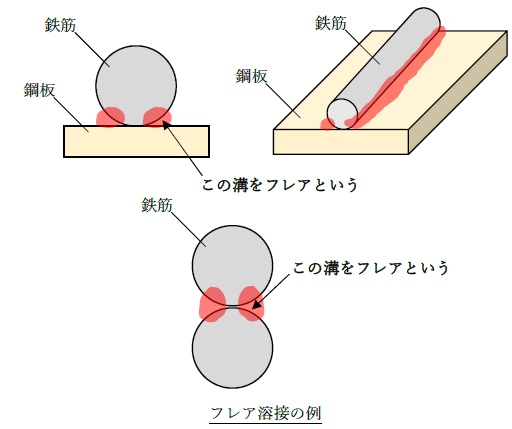

フレア溶接とは開先が円弧となる部分(フレアという)に溶接する方法です。

たとえば、鉄筋同士や鉄筋と鋼板の溶接(杭頭補強筋と鋼板の接合等)、軽量形鋼の接合では接触部分の溝は円弧となるためフレア溶接を採用します。

今回は、フレア溶接の意味、脚長、のど厚、フレア溶接の溶接記号、溶接長、アーク溶接との違い、必要な資格について説明します。

フレア溶接とは?

フレア溶接とは開先が円弧となる部分(フレアという)に溶接する方法です。

下図をみてください。鉄筋と鋼板の溶接や、鉄筋を2本重ねて溶接する場合、鉄筋が円のために溶接部分がラッパや朝顔形に広がった円弧状の溝(開先)ができます。この円弧状の開先をフレアといい、フレア溶接は英語で「flare groove weld」といいます。

なお、建築構造物ではフレア溶接を下記に示す部分等に用います。

・杭頭補強筋(ひげ筋)

・鋼管杭

・床スラブ筋

・柱帯筋

鋼板と鉄筋の溶接は、「杭頭補強筋」の接合に用います。※杭頭補強筋の意味は、下記の記事が参考になります。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

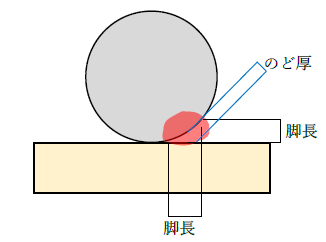

フレア溶接の脚長

フレア溶接の脚長は、鉄筋や鋼板に生じる応力で決めます。鉄筋や鋼板の板厚から自動的に決まるものでは無いです。ただ、実用上、

小さい方の鉄筋径または鋼板厚の0.7倍程度

とします。12.7mmの鋼板と径25mmの鉄筋を溶接するとき、脚長(サイズ)は、

S=12.7×0.7=11.2⇒ 11.0mm

とします。※脚長の意味は、下記が参考になります。

薄い方の厚みを基準にする理由ですが、径25mmの鉄筋径を基準にサイズを決めると、25mmより薄い鋼板は、「25mmの鉄筋の全耐力を負担できない」からです。

これはフレア溶接に限らず、薄い板と厚い板を溶接した場合「薄い板を基準」にして、耐力などを算定します。

フレア溶接の、のど厚

フレア溶接の「のど厚(のどあつ)」はサイズの0.7倍(70%分)以上です。これは通常の溶接と同じ考え方ですね。

のど厚の意味は下記の記事が参考になります。

フレア溶接の溶接長さ

フレア溶接の溶接長さは、

片面溶接 10d以上(dは鉄筋径)+2S(Sは溶接サイズ)

両面溶接 5d以上(dは鉄筋径)+2S(Sは溶接サイズ)

とします。特に理由が無い限り、実務では溶接長さを短くするために両面溶接とすることが多いです。

フレア溶接の記号

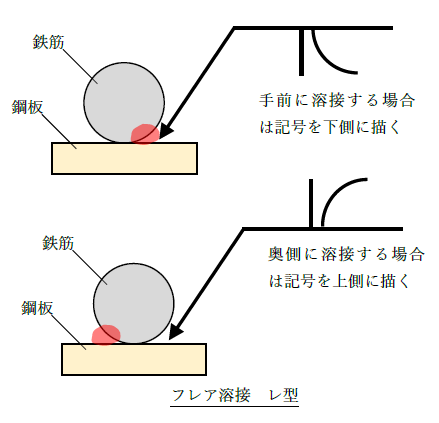

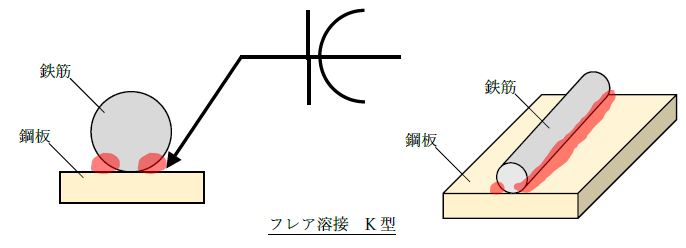

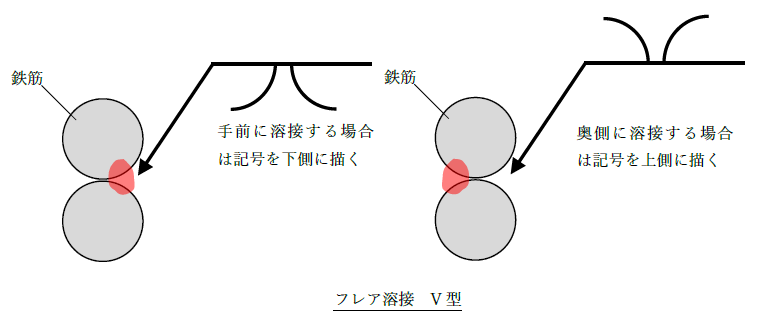

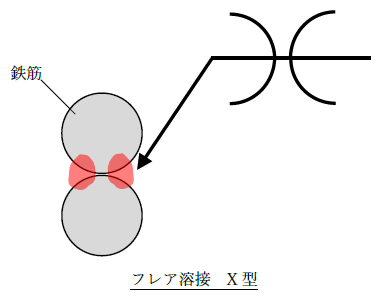

フレア溶接の記号を下図に示します。鉄筋同士のフレア溶接はX型溶接、鉄筋と鋼板の溶接はK型溶接が一般的です。その他、V型やレ型溶接があります。

フレア溶接とアーク溶接との違いは?

フレア溶接は溶接継目(溶接により2つの部材を繋ぎ合わせた部分)の形態の1つ、アーク溶接は溶接方法の1つです。

同じ果物だけどリンゴとミカンは全く違う物のように、フレア溶接とアーク溶接は全く別物です。

簡単にいうとアーク溶接は溶接そのものの方法の1つであり、アーク溶接以外の溶接方法にはガス溶接やレーザー溶接などがあります。

一方、フレア溶接は開先溶接の形態(溝の形)の1つで、開先形状にはI型、V型などがあります。

なお、アーク溶接とは、間隙(母材と溶接棒を離したときの空間)に2つの電極に電圧をかけて発生する高熱を利用して溶接する方法です。

高い熱と同時に弧(これをArcという)状の強い光を発することから「アーク溶接」といいます。

フレア溶接に必要な資格は?

フレア溶接を実施するにあたって必要な資格は「半自動溶接適格性証明書」です。日本溶接協会により溶接技能が認証された際に、溶接技能者に対して発行されます。

なお、本資格の有効期限は1年で、延長希望の場合、有効期間満了する3カ月以内に更新が必要です。

まとめ

今回はフレア溶接について説明しました。フレア溶接とは開先が円弧となる部分(フレアという)に溶接する方法です。

たとえば、鉄筋同士や鉄筋と鋼板の溶接(杭頭補強筋と鋼板の接合等)、軽量形鋼の接合では接触部分の溝は円弧となるためフレア溶接を採用します。

フレア溶接の溶接長さ、脚長の考え方、溶接記号も覚えましょう。特にK型溶接はよく使います。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係

- 設計基準強度と品質基準強度の違いと、5分で分かるそれぞれの意味

- スラブってなに?現役設計者が教えるスラブの意味と、特徴、役割

- 増打ちってなに?増打ちの意味と納まり詳細図の描き方

- パラペットの特徴や設ける理由がすぐにわかる、たった1つのポイント

- ハンチってなに?現役設計者が教えるハンチの目的と種類

- JASS5ってなに?1分で分かるJASS5の意味について

- 骨材に必要な性質と、粗骨材と細骨材の違いがわかるたった1つのポイント

- セメントとモルタル、コンクリートの特徴、違いを知るたった1つのポイント

- コンクリートの比重は?鉄筋コンクリートとの違い、骨材、鉄筋の影響

- コンクリートの種類は?よくわかる7種類のコンクリートの特徴

- 普通コンクリートってなに?普通コンクリートの特徴、空気量、セメント量の規格

- 軽量コンクリートの特徴と使用箇所について

- 高流動コンクリートと高性能AE減水材とは何か?

- 生コンとモルタルの比重の違いは?砕石と砂の比重との関係

▼カテゴリ一覧▼

- 鉄筋コンクリート造ってなに?

- 鉄筋コンクリート造の用語を学ぶ(まずは、スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係から)

- 鉄筋と配筋の仕組み(まずは、鉄筋のサイズと呼び径の関係、必ずわかる鉄筋サイズの覚え方から)

- 鉄筋コンクリートの部材の計算(まずは、RCスラブのたわみから)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- スランプ試験ってなに?スランプコーンとスランプ値、Fcとの関係

- 設計基準強度と品質基準強度の違いと、5分で分かるそれぞれの意味

- スラブってなに?現役設計者が教えるスラブの意味と、特徴、役割

- 増打ちってなに?増打ちの意味と納まり詳細図の描き方

- パラペットの特徴や設ける理由がすぐにわかる、たった1つのポイント

- ハンチってなに?現役設計者が教えるハンチの目的と種類

- JASS5ってなに?1分で分かるJASS5の意味について

- 骨材に必要な性質と、粗骨材と細骨材の違いがわかるたった1つのポイント

- セメントとモルタル、コンクリートの特徴、違いを知るたった1つのポイント

- コンクリートの比重は?鉄筋コンクリートとの違い、骨材、鉄筋の影響

- コンクリートの種類は?よくわかる7種類のコンクリートの特徴

- 普通コンクリートってなに?普通コンクリートの特徴、空気量、セメント量の規格

- 軽量コンクリートの特徴と使用箇所について

- 高流動コンクリートと高性能AE減水材とは何か?

- 生コンとモルタルの比重の違いは?砕石と砂の比重との関係

- HOME > 鉄筋コンクリート造の基礎 > フレア溶接とは?図解でよくわかる基準、記号の解説

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事