仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

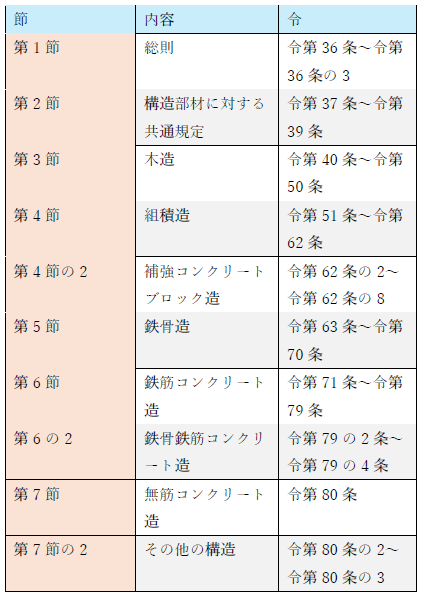

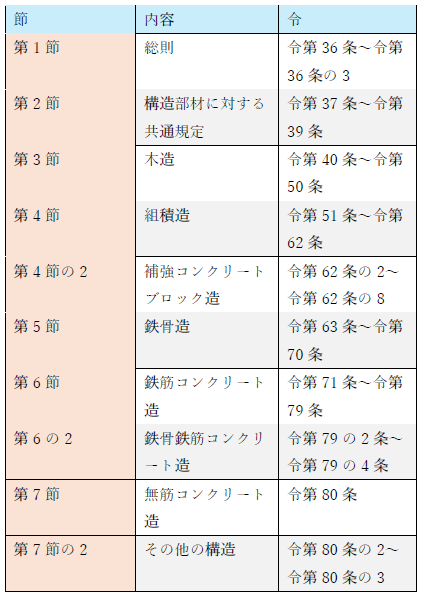

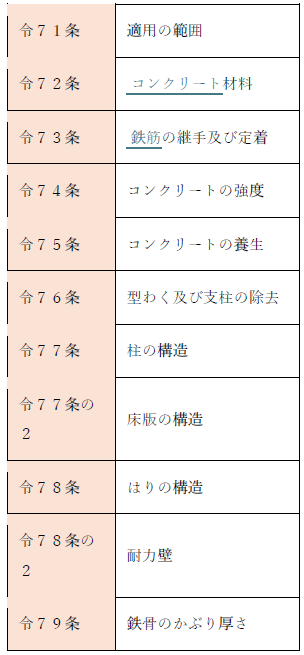

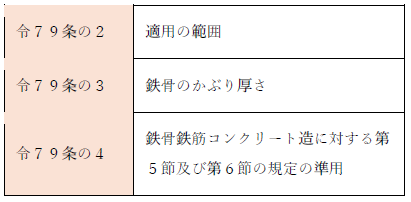

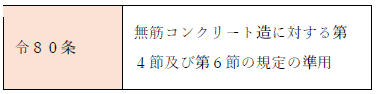

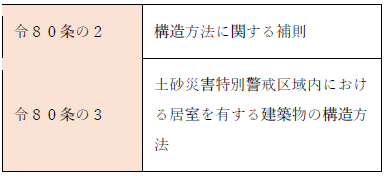

仕様規定は、令第36条の2項に規定される構造方法です。仕様規定の構成は下表の通りです。

仕様規定は構造計算規準と密接に関係します。例えば許容応力度計算では、令3章1節~7節の2までの仕様規定を適用しますが、保有水平耐力計算または限界耐力計算では除外できる仕様規定もあります。

今回は、構造計算に関わる仕様規定の意味、鉄骨造、基礎構造の仕様規定、性能規定との違いについて説明します。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

仕様規定とは?

仕様規定は、令第36条の2項に規定される各構造方法です。各構造方法は令第3章の1節~7節の2に明記あります。

仕様規定を簡単に言うと、

- ・各構造(鉄骨造、RC造、木造など)、構造部材に規定される「ルール」

です。このルールの大元は、建築基準法に規定されるので厳守が必要です。仕様規定は数が多いので全ての説明は省略しますが、鉄骨造と基礎構造の規定を一部説明します。なお、建築基準法施行令第3章の1節~7節を知りたい方は、下記が参考になります。

また仕様規定は、令36条の2項で各構造計算基準と関連付けて規定されます。仕様規定と各構造計算規準の関係は後述しました。

仕様規定と構造計算基準の関係

仕様規定と構造計算規準は下記の関係にあります。

- ・許容応力度計算 ⇒令3章1節~7節の2全ての仕様規定を考慮

- ・保有水平耐力計算 ⇒「令67条1項、令68条4項、令73条、令77条、令77条の2、令78条、令78条の2」以外の仕様規定

- ・限界耐力計算 ⇒耐久性関係規定のみ

最も簡単な計算である、許容応力度計算を行う場合、全ての仕様規定を適用します。例えば鉄骨造の建物なら、鉄骨造に関係する仕様規定を全て考慮します。もちろん鉄骨造なので、組積造などの仕様規定は該当しません。※許容応力度計算については、下記が参考になります。

保有水平耐力計算、限界耐力計算では一部の仕様規定が除外されます。特に限界耐力計算は、耐久性関係規定のみ適用します。※耐久性関係規定については下記が参考になります。

耐久性関係規定とは?1分で分かる意味、一覧、条文、構造強度の関係

仕様規定の各節の条文一覧と内容

仕様規定の1節~第7節の2を表に整理しました。

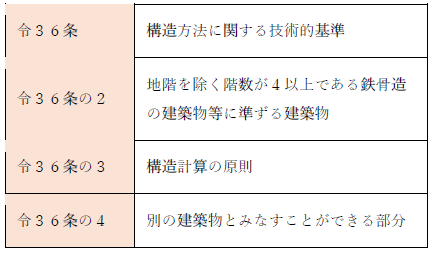

第1節 総則

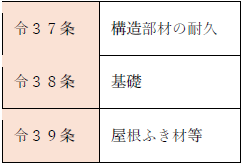

第2節 構造部材等

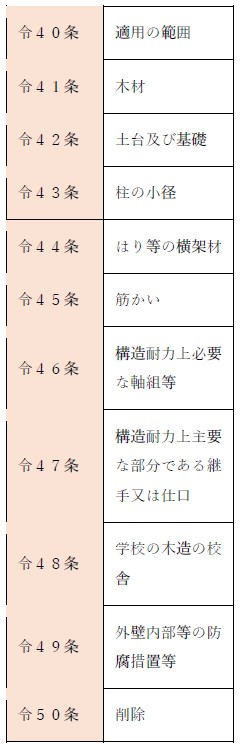

第3節 木造

第4節 組積造

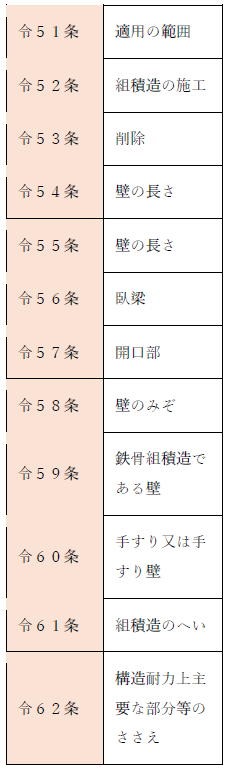

第4節の2 補強コンクリートブロック造

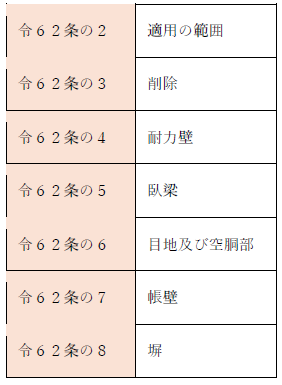

第5節 鉄骨造

第6節 鉄筋コンクリート造

第6節の2 鉄筋鉄骨コンクリート造

第7節 無筋コンクリート造

第7節の2 構造に関する補則

それでは令として、具体的に鉄骨造と基礎構造の仕様規定を解説します。

鉄骨造

鉄骨造の仕様規定は下記です。

- ・第63条 ⇒適用の範囲

- ・第64条 ⇒材料

- ・第65条 ⇒柱の細長比

- ・第66条 ⇒柱の脚部

- ・第67条 ⇒接合

- ・第68条 ⇒高力ボルト、ボルト及びリベット

- ・第69条 ⇒斜材、壁などの配置

- ・第70条 ⇒柱の防火被覆

柱の防火被覆の目的が分かるたった1つのポイントと、建物の耐力

ここでは鉄骨造に使う材料、細長比などの規定があります。例えば、柱の細長比は200以下、梁は250以下にする規定があります。柱をあまり細くすると座屈が起きやすいですが、これを防ぐためです。

基礎構造

- ・第38条 ⇒基礎

第38条では基礎構造の原則について規定されています。具体的な基礎構造の説明はなく、抽象的な内容です。38条は1項~6項まであります。下記に各項の概要を明記しました。

・1項 ⇒基礎構造の要求事項

・2項 ⇒異種基礎を避けること

・3項 ⇒建築物の構造、地盤の状況を考慮した基礎構造とすること

・4項 ⇒大臣が定める基礎構造の構造計算

・5項 ⇒基礎杭に関する注意点

・6項 ⇒木杭に関する注意点

1項で、下記が規定されます。

- ・建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

基礎が不安定だと、上部構造も不安定です。また基礎は全ての建築物が有する構造部材なので、第1項の規定は厳守します。

第2項は、異種基礎の併用を原則避けることを規定しています。異種基礎とは、例えば下記の基礎などです。

- ・同じ建物で、杭と直接基礎を併用(使い分けている)

異種基礎は不同沈下の原因となりやすいため原則避けるべき、という規定です。※基礎構造、異種基礎については、下記が参考になります。

異種基礎とは?1分でわかる意味、原則禁止、建築基準法、直接基礎と杭基礎の関係目的が分かるたった1つのポイントと、建物の耐力

保有水平耐力計算で除外できる仕様規定

前述したように、保有水平耐力を行うと除外できる仕様規定があります。各規定の概要を下記に示します。

- 令67条1項 ⇒所定の規模以上の鉄骨造建築物の鋼材の接合はボルト接合以外の接合とする。

- 令68条4項 ⇒高力ボルト接合のボルトの孔径はボルト径+1mm以下とする。

- 令73条 ⇒鉄筋の定着長さ、継手長さ、定着部の末端処理

- 令77条 ⇒主筋と帯筋の緊結、帯筋の径及び間隔、帯筋比の下限、柱の小径、主筋量の下限

- 令77条の2 ⇒床板をPCa造とする場合の周囲との接合及びPCa部材相互の緊結措置

- 令78条 ⇒複筋ばりとすること及び帯筋の間隔

- 令78条の2 ⇒耐力壁内部の縦横補強筋の配筋

上記の規定が、保有水平耐力時には除外しても良いです。但し、現実として実務では除外することはありません(少なくとも私が担当した物件では、除外した経験がないです)。

覚えておく必要もないですが、一級建築士試験では出題されるので注意してください。※保有水平耐力については、下記が参考になります。

仕様規定と性能規定の違い

仕様規定とは前述した、各構造および構造材料に関する「ルール」です。ルールに縛られて設計するので、設計者は制約された中で設計を行います。

一方、性能規定は必要な性能のみ規定されます。よって設計者は、必要な性能を満足するよう「自由に」設計が可能です。

仕様規定、性能規定ともに一長一短かと思いますが、日本人は仕様規定が向いている、と私は考えます。「自由にやっていいよ」と言われると、途端に手が止まるのが私たちの気質だと思います(個人的な考えです)。

まとめ

今回は仕様規定について説明しました。仕様規定の意味が理解頂けたと思います。構造計算の仕様規定は、各構造に規定されるルールと考えてください。特に鉄骨造、基礎構造、RC造の仕様規定は重要です。構造計算に興味がある方は色々と調べてみてくださいね。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

▼スポンサーリンク▼

▼用語の意味知らなくて大丈夫?▼

▼同じカテゴリの記事一覧▼

- 建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則との関係

- 建築基準法の読み方は?3分でわかる読み方、施行令の読み方、解説

- 耐久性関係規定とは?1分で分かる意味、一覧、条文、構造強度の関係

- 建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号の解説

- 建築基準法施行令81条とは?1分でわかる意味、解説、ルート1とルート3

- 構造強度とは?1分でわかる意味、建築基準法施行令との関係

- 構造計算とは?1分でわかる目的、方法、費用

- 設計図書とは?1分でわかる意味、読み方、優先順位、保存期間

- 建築とは?1分でわかる意味、建築基準法の定義、移転

- 建築基準法にみる「基礎の構造方法」のTIPS

▼カテゴリ一覧▼

- 構造計算ってなに?(まずは、構造設計は、どんな仕事なの?から)

- 各部の用語(まずは、梁とは何か?から)

- 計算ルート(まずは、構造計算ルートとは何か?から)

- 構造計算の方法(まずは、許容応力度計算が簡単にわかる、たった3つのポイントとは何か?から)

- 荷重を学ぶ(まずは、積載荷重ってなに?1分でわかる積載荷重の意味と、実際の構造計算とは?から)

- 仮定断面の算定(まずは、仮定荷重の算定から)

- 応力の計算、変位の計算(まずは、面内方向、面外方向とは何か?から)

- 断面算定(まずは、耐力や強度についてから)

- 工作物の計算(まずは、独立看板の設計(1)から)

- 確認申請の指摘対応例(まずは、確認申請の指摘対応例 柱脚のルートと細長比から)

▼他の勉強がしたい方はこちら▼

更新情報

- 当サイトでは、ほぼ毎日、記事更新・追加を行っております。

- 更新情報として、先月分の新着記事を一覧表示しております。下記をご確認ください。

- 新着記事一覧

プロフィール

- 略歴▼

- 名前 ハナダユキヒロ/MITUME lab代表.

- 2010年 弊サイトを開設

- 2010~2017年 国立大学大学院修了

- 2017年12月に当HPが書籍化。

- 「わかる構造力学」

- 2022年4月に「わかる構造力学」の改訂版出版。

- 「わかる構造力学(改訂版)」

- 10数年以上、建築の学問、研究、構造設計の実務に携わった経験を元に、未経験の方、建築関係の学生、社会人の方に役立つ知識を、分かりやすくお伝えします。

- 当サイトの目的▼

- 建築学生が学ぶ「構造力学」の目的

- とりあえず10記事▼

- 初めましての方に10記事用意しました

- おすすめ書籍紹介▼

- ハナダユキヒロが建築関連書籍の良書を選びました

同じカテゴリの記事一覧

- 建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則との関係

- 建築基準法の読み方は?3分でわかる読み方、施行令の読み方、解説

- 耐久性関係規定とは?1分で分かる意味、一覧、条文、構造強度の関係

- 建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号の解説

- 建築基準法施行令81条とは?1分でわかる意味、解説、ルート1とルート3

- 構造強度とは?1分でわかる意味、建築基準法施行令との関係

- 構造計算とは?1分でわかる目的、方法、費用

- 設計図書とは?1分でわかる意味、読み方、優先順位、保存期間

- 建築とは?1分でわかる意味、建築基準法の定義、移転

- 建築基準法にみる「基礎の構造方法」のTIPS

- HOME > 構造計算の基礎 > 仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定

- 1級の過去問(計算)解説

- 限定メルマガ

- わかる建築構造の用語集・図解集

- 1頁10円!PDF版の学習記事